リンスタ生の質問コーナー4 海が青いのはなぜ?

はいどーも!熊代です。

リンスタ生からの質問シリーズも早くも第4弾です。

『海が青いのはなぜですか?』

By 中2最難関高校入試対策コース R・Mさん

またロマンティックな質問が来ましたね。

海はいいですね。なぜあんなに心惹かれるのでしょうか。

前回に引き続き、R・Mさんも仮説を立てているようです。

『濃い青のところがあったり、薄い青のところがあったりするので、空を反射しているとは考えにくい気がしました…!』

中1物理で学んだ「光の性質」をもとに考えているのがとても素晴らしいですね!

確かに水面は、他の物体に比べて綺麗に光を「反射」することができます。

空をそのまま反射させているのであれば、青くもなりそうですが…

でもそうなると、「雲」も海に映っていないといけません。ちょっと辻褄が合いませんね。

今回は「色」についてのお話ですから、まずはそもそも「色ってなんだろう」というところから始めてみましょうか。

色というのは、光の波長の違いを視覚化して脳が認識したものです。

…何を言っているのかわかりませんね笑

では「虹」のでき方を例に考えてみましょう。

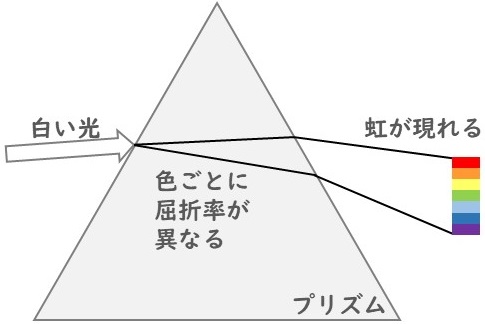

「プリズム」というのは、ここでは正三角形のガラスです。

直方体のガラスに光を入射するのと違って、屈折する2箇所の面の角度が異なります。

これを利用して、光を色で分解することができます。

赤色の光は、比較的屈折率が小さいです。

そのため、緩やかに屈折し、図の上の方に進みます。

対して紫色の光は、屈折率が大きい光です。

ですから、図では下の方に向かって進んでいることがわかります。

その間を埋めると「赤橙黄緑青藍紫」という順になり、虹の7色が現れます。

※もちろん「赤と橙」の間も細かく波長が変化するため、本来であればもっと細かく色は分解されています。ここでは図を簡略化しています。

自然界で虹が現れる場合には、この現象が空気中を漂う水滴によって起こります。

そのため、虹は雨上がりに発生しやすいのです。

プリズムの光の分解で見せる赤~紫の光線は「可視光線」と呼ばれ、ヒトの感覚器官で捉えることのできる色の範囲です。

しかし、認識できない範囲にも光は存在しています。このような光を「不可視光線」と呼ぶことがあります。

・可視光線「赤」の外側の波長の光を「赤外線」と呼ぶ。

・可視光線「紫」の外側の波長の光を「紫外線」と呼ぶ。

こう書くと、「よく聞くあれかー!」となるかもしれませんね。

さて、本題に戻りましょう。

色はこの光の波長のうち、反射・屈折しながらヒトの眼に届いたものを脳が認識しているものになります。

空の青も、同じです。

太陽の光が地球にそそぐとき、大気が光を分解し、青い波長の光だけを地上に届けることによって色がついているように見えるわけです。

その証拠に、朝日や夕日は、地球に向かって光が入射している角度が変わるため、地上にそそぐ光の波長も変化します。

そのため、空は赤く染まりますね。

海も同様です。

海の水によって反射・屈折した光のうち、青いものが眼に届くときには青く見えるわけです。

ですから、濁った水では灰色っぽく見えます。

光が乱反射して、様々な光が眼に届いてしまっているのです。

反対に、澄んだ水であれば、水中でも綺麗な青に見えます。

ですが、その「水」の性質によって、別の理由で青く見えるものもあります。

中に溶けている化学物質によるものです。

もちろん公害の話ではありません。

銅山の近くでは、銅が溶け出して湖や池を青く染めます。

また、世界中にはオレンジや白、グリーンなど様々な色に変わる湖・池がたくさんあります。

観光に訪れると、なぜそこがその色になっているのか、説明が書いてある場合もありますから、ぜひその理由を学んできてみてくださいね。

さて、ここまで「水」や「空気」が青くなる理由を説明してきましたが、

「海の青さ」にはもっとたくさんの現象がからんでいます。

つづきは…次回!