~富山県富山市

発展のカギは交通にあり編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

コンパクトシティという言葉を聞いたことがありますか?

コンパクトシティとは、住むところ、働くところ、商業施設などを都市部に集中させ、公共交通機関の整備によって移動を容易にした都市のことです。人々が生活をするには、道路や電気、水道などのさまざまなインフラが必要になります。インフラの整備には多額の費用が必要で、その多くは税金による収入などで賄われています。都市の拡大とともにその費用も膨らんでいくわけですが、日本の都市の多くでは人口が減少しているのです。人口が減れば税収も減少するので、少ない人口が分散して都市の範囲が広くなり、必要な費用が増えるというのは望ましくありません。反対に、ある程度の範囲に多くの人が集中して住むことができれば、これらの費用を抑えることができます。コンパクトシティというのは、人口が減少していくこれからの日本の社会にとっても重要な施策と言えるでしょう。そして、そのコンパクトシティの成功例として注目されているのが、今回訪問した富山県富山市です。

東京から北陸新幹線に乗って約2時間で富山駅に到着します。改札を抜けてそのまままっすぐ進んでいくと、下の写真のように、高架下に路面電車の駅があります。新幹線を降りてから外に出ることなく乗り換えができるのはとても便利ですが、実はこの富山駅の構造と路面電車がコンパクトシティ成功のカギの1つなんです。

下の地図は、富山駅を中心とした路面電車の路線を示したものです。富山駅を起点として、北の岩瀬浜方面、西の富山大学前方面、南の南富山方面の3方向に路線が伸びており、市の中心部では環状線が形成されています。路面電車がない東方面には、富山地方鉄道の路線が伸びています。また、富山駅の高架下を通って南北の路線が結ばれていますから、富山駅を中心とした市内の移動はとても便利だということがわかりますよね。

この路線網は元からあったわけではありません。昔の地図を見ると、富山駅から南へ延びる路線と西へ延びる路線がそれぞれ別の路線として伸びていたのがわかります。北方面にはJRの路線が通っていましたが、それぞれが直通運転をすることはなく、市内各地への移動には富山駅での乗り換えが必要でした。公共交通機関が整っていなかった頃の富山市では、自家用車への依存度がとても高かったのだそうです。

富山市では、このような状況を変えるために路面電車の路線に大きな改良を加えました。その1つ目が市内中心部の環状運転です。元々あった2つの路線を繋げることで、市中心部での移動を円滑化しようとしたのです。そして2つ目が北へ向かう路線の建設です。前述した通り、富山駅から海沿いの岩瀬浜駅まではJR富山港線という路線がありました。このローカル線をLRT(Light Rail Transit=次世代型路面電車)化し、さらに富山駅で南側の路線と繋げたことで、とても便利な公共交通網が出来上がったというわけです。これに既存の鉄道や路線バスを加えることで、富山駅を中心とした放射状の交通ネットワークを形成し、市の中心部に各種施設を集中させることによって、富山市はコンパクトシティの成功例の代表的な存在となったのです。

前置きが長くなりましたが、そろそろLRTを利用して富山市の街めぐり始めることにしましょう。 富山市は、アメリカの有力紙「ニューヨーク・タイムズ紙」で毎年発表される、2025年に行くべき世界中の旅先52か所の1つに選ばれました。その記事の中で紹介されているのは、建築家隈研吾氏が設計した富山市ガラス美術館など、駅の南側にある施設が多くなっています。しかし、私が乗ったのは北に向かう岩瀬浜行きのLRT。富山駅から約20分で、終点の2つ手前にある東岩瀬駅に到着しました。

神通川河口にある岩瀬地区は、江戸時代から明治時代にかけて北前船の港街として賑わっていました。現在でも、下の写真のような古い建物と街並みが残されており、当時の繁栄を偲ぶことができるのです。

ちなみに、北前船とは、蝦夷地と呼ばれた北海道と大阪の間を行き来し、途中の港で売買をしながら各地に様々な商品を届けていた船のことです。

東岩瀬駅から10分ほど歩くと、古い街並みの残る通りに着きます。この日は休日でしたが、それほど多くの観光客がいるわけでもなく、整備された趣深い通りをゆっくりと楽しむことができました。

ところで、富山と北前船と言えば「昆布ロード」というキーワードを思い浮かべることができます。

富山市は、1世帯当たりの昆布の支出額が全国第1位の都市となっています。魚の昆布締めや昆布かまぼこは富山の代表的な郷土料理ですし、富山で食べるおでんにはとろろ昆布が添えられています。これほど富山の食文化に根づいている昆布ですが、富山周辺で昆布が採れるわけではなく、そのほとんどは北海道産です。昆布など北海道の産物を積んでこの岩瀬に寄港した北前船は、それらを売って米や酒などを積み込み、また次の港へ向かったのだそうです。やがて、昆布は富山の人々にとって身近な食材となり、昆布を使った様々な食文化が生まれたのです。

しかし、富山に運ばれてきた昆布の旅はこれで終わることはありません。 富山と聞いてもう1つ思い浮かぶキーワードが「越中富山の薬売り」です。富山駅前には、下の写真のような薬売りの像も置かれています。富山の薬売りは、この像の右側にあるような荷物を担いで全国の家庭を訪問しました。そして、薬が入った薬箱を無料で置かせてもらい、一定の期間が過ぎた後に再度訪問。使用した分の薬代金だけをいただくという形の商売をしていました。

しかし、江戸時代の日本は各藩によって独自の政治がおこなわれており、なかには富山の薬売りのような他藩の人間の訪問を警戒する藩もありました。薬売りたちは、商売をさせてもらうために、その藩の利益になるような条件を提示していったといいます。

薩摩藩(鹿児島県)は、琉球王国を通じた清(中国)との密貿易によって収入を得ていました。清では昆布が珍重されていたため、富山の薬売りに対して昆布を持ってくることを求めます。このような経緯で、富山の昆布は薩摩、琉球を通じて中国に渡ることになり、北海道から富山、薩摩、琉球を経由して中国へ至る昆布の運搬ルートのことが「昆布ロード」と呼ばれるようになったのです。ちなみに、中国からは逆のルートを辿って、漢方薬の原料が富山にもたらされました。これは、富山の薬売りたちにとっても有益だったことでしょう。富山の食文化と、薬売りという富山独自の商売の形が、北前船によって繋がっているというのは、とても興味深い話ですよね。

話を岩瀬の街に戻しましょう。

いくつかの建物のなかで、廻船問屋として栄えた建物を見学できるのですが、重要文化財となっている森家については、能登半島地震の影響によって見学ができなくなっていました。そこで、岩瀬五大家の筆頭に挙げられ、北陸の五大北前船主のひとつにも数えられている馬場家を見学してみることにしました。

明治時代の初めごろに建てられたという豪商の家はとても大きく、展示されていた立派な金庫からもかつての繁栄の様子を偲ぶことができました。

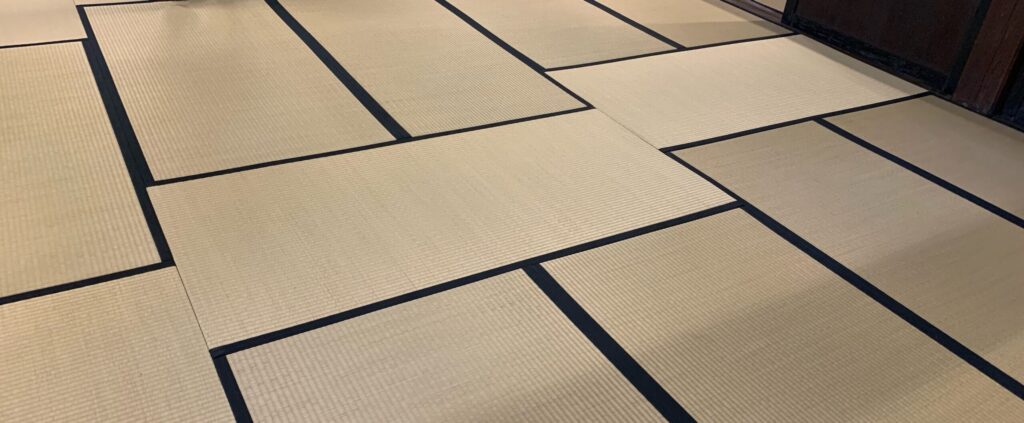

この建物のなかで面白かったのは畳の敷き方です。

下の写真を見てください。縦方向に並べられた畳のなかに横方向に敷かれた畳があり、それが少しだけ位置をずらして繋げられているのがわかりますよね。これは「川の流れ」を表しているのだそうです。

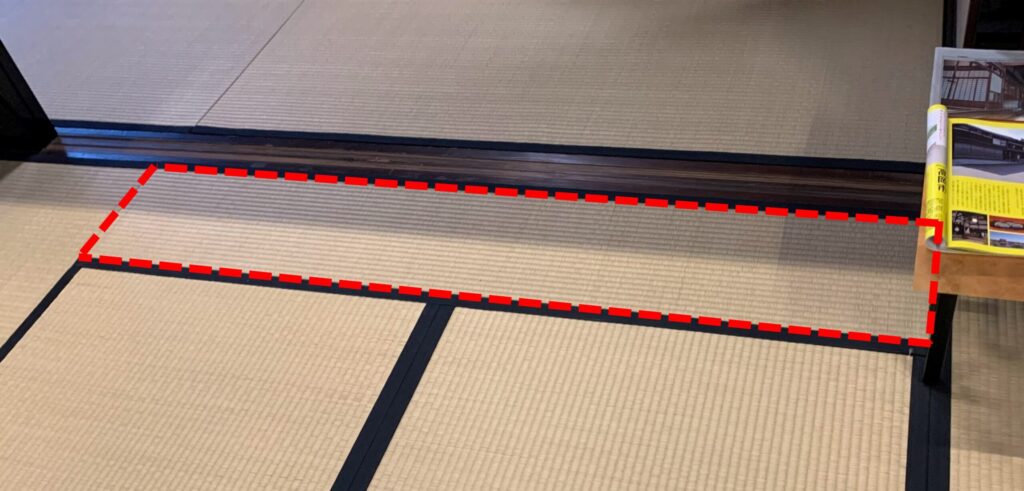

さらに、部屋のいちばん奥のところには、下の写真のように中途半端な大きさの畳があります(赤い点線で囲んだ部分)。この畳の大きさは1畳の半分、つまり〝半畳〟になっているわけで、それを商売繁盛の〝繫盛〟にかけているのだそうです。

本来、畳というのは、同じ大きさのものが整然と並べられているわけで、このような特殊な形にするには大きさの異なる畳をわざわざ作らなければなりません。当然、余計なお金もかかるわけですよね。このような畳の敷き方ひとつからも、お金持ちならではの遊び心を感じることができます。他にもいくつか見学ができる施設もありますので、岩瀬は富山観光の隠れたおすすめスポットと言っていいかもしれません。

富山から岩瀬の間には、神通川に沿って富岩運河という人工の水路が築かれています。運河にはクルーズ船も運行されており、途中には異なる高さの水面を航行するための閘門もあります。閘門については、以前のブログ(~東京都江戸川区 船のエレベーター編~)で紹介していますので、しくみについてはそちらをご覧ください。今回は、ちょうどいい時間の便がなかったので利用できませんでしたが、クルーズ船で岩瀬に向かい、ゆっくりと散策しながらいくつかのスポットを巡り、LRTで富山駅に戻るというのもいいかもしれませんね。そうそう、クルーズ船の富山側の起点となっている富岩運河環水公園も美しく整備された公園で、ここにあるスターバックスの店舗は〝世界一美しいスタバ〟なのだそうです。

かつての富山の発展のカギのなったのが北前船、現在の富山発展のカギになったのがLRTと、昔も今も、富山の街の発展には、海や陸の交通手段が大きく関わっているというのは興味深いですね。

古い街並みを散策した後は岩瀬浜駅まで歩いてLRTに乗り、富山駅まで戻りました。この日は富山駅近くで宿泊したのですが、富山の楽しみといえば〝きときと〟な魚介類ですね。〝きときと〟というのは富山の方言で「新鮮」といった意味の言葉です。 富山湾は〝天然のいけす〟と呼ばれるほど水産資源の豊富な海です。その理由の1つになっているのが富山の地形です。

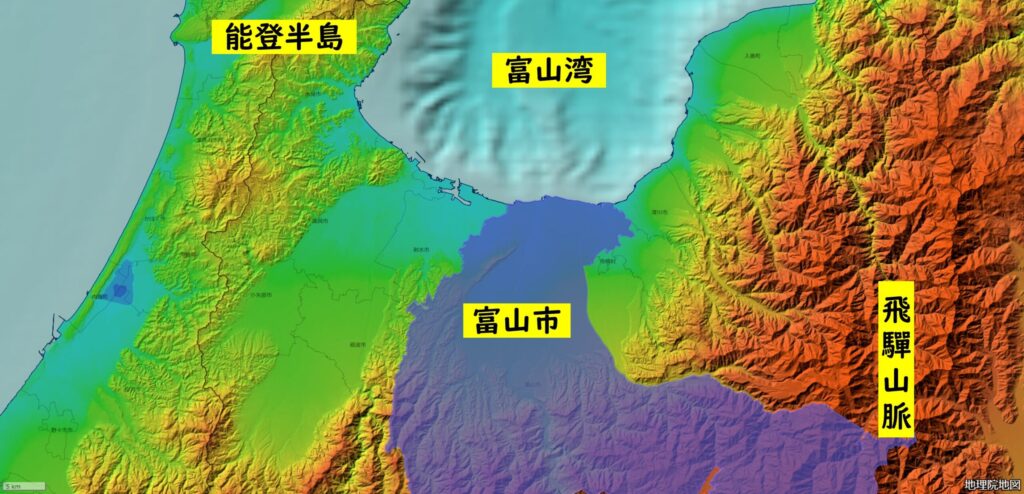

上の地図を見てください。富山市の近くには3000m級の山々が連なる飛驒山脈があります。これらの山々から流れ込む川によって多くの養分が富山湾に流れこみ、魚のえさとなるプランクトンを育てます。また、富山湾は沿岸からそれほど遠くないところで1000mもの深さになります。標高3000mの飛驒山脈から50km程度の距離で、その高低差は4000mにもなるのです。この深さによっていくつかの海水の層ができ、それぞれの環境に適した魚がいるわけです。さらに、それらの豊富な魚がとれる海が目の前にあるので、新鮮なまま港に水揚げをすることができ、食卓には〝きときと〟な魚が並ぶことになるのです。私もこの日の夜は、美味しい魚とお酒を堪能したのでした😋

富山では、空港にも「富山きときと空港」の愛称が付けられており、新鮮な魚介類は、まちがいなく富山のアピールポイントの1つなんですね。そうそう。この富山空港はちょっとおもしろいところにあるんです。「日本でただ一つだけ〇〇にある空港」なんですが、気になる人はぜひ地図を見て確かめてみてくださいね。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。