アオサギに見る鳥のからだのつくり

小学4年生の理科では季節ごとの植物、昆虫、動物を学習します。テキストにかかれているものを見るよりも実物を見たほうが理解しやすいですから、それぞれの季節に実際にどこでどのように見られるか確認するのは大事なことです。

中でも鳥は季節によって見られる種類が大きくかわります。あたたかくなってくると、冬の間見られていたハクチョウはいなくなり、かわりにツバメが巣をつくりだします。飛んで大きく移動することができる鳥は季節によって住みやすい場所へ飛んでいきます。このような移動する鳥が「わたり鳥」。教材には代表的な鳥として以下のように紹介されています。

夏鳥 ・・・ ツバメ、カッコウ、ホトトギス

冬鳥 ・・・ ガン、ハクチョウ、マガモ、ツグミ

一方で、1年を通してあまり移動をせず、1年中みることができる鳥もいます。スズメやハトは街中でも1年を通してよく見られる代表的な鳥です。大きな池や海辺にいくと、比較的よく見られる鳥にアオサギがいます。 今回はアオサギの紹介です。

アオサギはペリカン目サギ科の鳥です。

アオサギは1mくらいのサイズで日頃よく見かけるハトなどと比べるとかなり大きくかんじます。

警戒心が高いとかかれていることもあるのですが、ゆっくり近づいてもあまり逃げずかなりゆったり堂々としています。

からだが大きいので鳥のからだのつくりを観察するにはちょうどいいかんじです。

順番にみていきましょう。

黄色く長いくちばし、たまに水面をつついています。のんびりしているように見えますが、魚をいっきにはさみこむところは見事。

アオサギの面白いところは、首が長くのびたり、体の中にしまわれたりするところです。

ヒトがそれをやろうとしても、すぼめるところまで多少はできても、首をしまうことはさすがにできないですね。Sの字にまがる首も独特。頸椎がヒトでは7つですこしずつずれることで首をまげることができるのですが、アオサギは倍以上あるので、より大きな首の動きができます。しかも、S字にまげることができるので、魚を丸のみして押し込むように下にある胃に送ることができそうです。

飛ぶときは大きくはねを広げて2m近くになりそう。大きな体ですから、飛ぶためにはそれだけ大きなはねも必要になります。はねをたたんでいるときはアオサギ?とやや疑問でも、飛んでいる光景ははねが青く光り、アオサギという名前にも納得です。

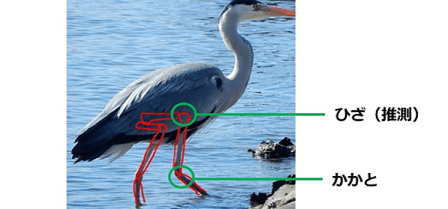

最後にあし。

ヒトと違ってひざが逆向きに曲がって見えます。街中で見かける他の鳥もすべてひざが逆?と不思議なかんじです。

ですが、実際はひざに見えている部分はかかと。ひざは体の内側にかくれています。

ひざに見える部分がかかとということは、ヒトにあわせると、常につま先立ちをしているということになります。体全体をよくつま先だけで安定して支えられるなと、不思議に思います。しっかり地面に足をつけているヒトでも、立ちくらみのようなかんじでふらっとすることがありますが、ふらっとしている鳥を見ることがないので、

鳥はたくましいですね。 鳥に負けないように元気に生活しましょう。