~滋賀県米原市 何もないターミナル編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

1964年10月1日に開通した東海道新幹線は、2024年に開業60周年を迎えました。JR東海によると、この60年間で運んだ人の数はなんと68億人だそうで、まさに日本の社会・経済を支える大動脈です。8月に台風の影響で運休したときには、多くの人が影響を受けたということが報道されていましたね。

さて、現在の東海道新幹線には、始発の東京駅と終点の新大阪駅を入れて全部で17の駅が設置されていますが、開業時の途中駅は、新横浜・小田原・ 熱海・ 静岡・ 浜松・ 豊橋・ 名古屋・ 岐阜羽島・米原・ 京都・計10駅だけでした。この10の駅のうち、唯一「市」ではなく「町」に属していたのが滋賀県の米原駅です。2005年に、米原町・伊吹町・山東町が合併して米原市となりましたが、滋賀県内にある13の市の中では最も人口が少なくなっています。ちなみに、米原町のときの読み方は濁点がつかない「まいはら」で、合併後に駅名に合わせる形で「まいばら」になったそうです。

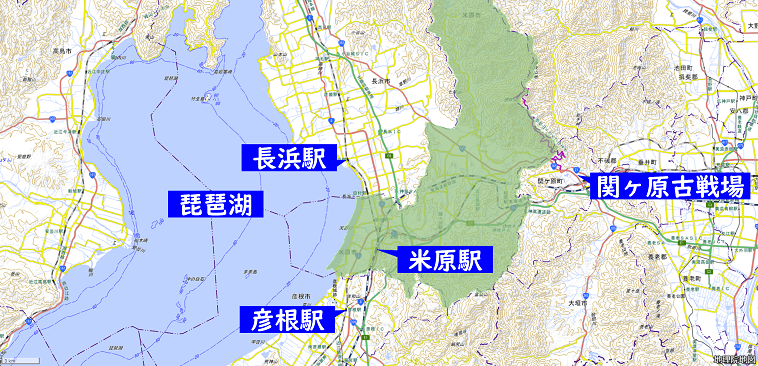

下の地図に、米原市の位置を示しました。

西には琵琶湖が広がり、東には前回紹介した関ヶ原があります。北に隣接する長浜市と南に隣接する彦根市は、どちらも人口10万人を超える都市です。長浜市は、西へ向かうルートから外れてしまうので仕方がないですが、彦根市はその点の問題はありません。なぜ、規模の大きな都市である彦根でなく、米原に新幹線の駅が設けられたのでしょう。これは「?」ですね。

下の写真は米原駅の東口ですが、とても天下の大動脈東海道新幹線の駅とは思えない佇まいだと思いませんか。新幹線の駅というと、名古屋駅のように巨大なビルを併設したものを思い浮かべるのですが、米原駅は東口だけでなく反対側の西口にも大きな建物は併設されていません。

正確にいうと、東口には米原市役所が隣接しています。新幹線の駅直結の市役所って珍しいと思うのですが、結局これも裏を返せば米原駅周辺があまり利用されていないということですよね。利用客が多い駅ならば、普通は商業施設などが軒を連ねるはずが、駅前には一軒の喫茶店らしき店以外に食事や買い物をできる施設は見当たりません。米原で昼食をとろうと思っていたのですが、その目論見は見事に裏切られてしまいました。

そんな〝何もない〟米原駅なんですが、ここは新幹線が開通する前から東海道本線と北陸本線が分岐する鉄道の要衝駅でした。現在は琵琶湖の西岸を通る湖西線がありますが、それ以前は名実ともに北陸方面への入り口だったのです。そんな重要な駅なのに、ますますこの何もなさは不思議ですね。

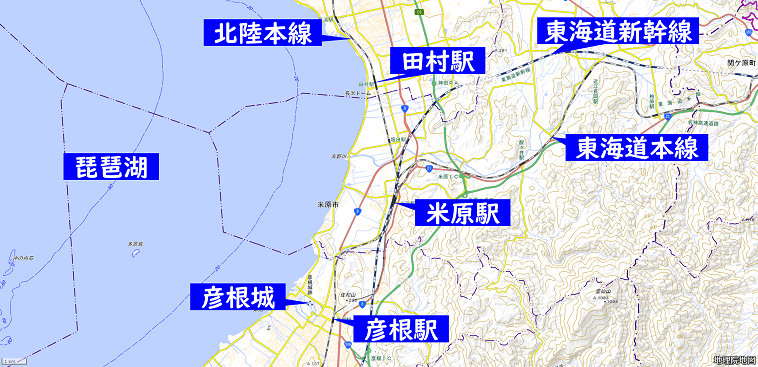

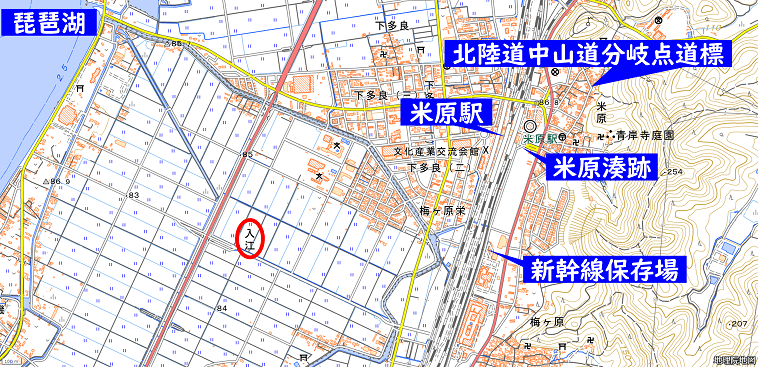

その「?」を解き明かしていくため、まずは下の地図を見てください。

米原駅の南には城下町としても栄えていた彦根駅があり、ここから東へ進んでいくのが名古屋や東京に向かう東海道本線、北へ進んでいくのが福井や金沢に向かう北陸本線で、米原駅の北にある田村駅は北陸本線の駅です。

彦根駅から米原駅へ向かう線路は、途中で大きく右にカーブして米原駅へ至ります。ここでカーブをせずに直進すれば田村駅に着くことができますよね。だったら、最初から彦根駅を分岐点とすれば、利用する人も便利だったのではないでしょうか。彦根ならば商業施設や飲食店も多くあり、私が昼食難民になることはなかったはずです。

その「?」を解くカギが、米原駅東口にありました。それが下の写真です。

右側にある説明書きを読んでみると、この位置には江戸時代の初めごろに米原湊と呼ばれる港ができて、琵琶湖を利用した水運がおこなわれていたと書かれていました。

先ほどの地図でもわかる通り、米原駅は琵琶湖から少し内陸に入ったところにあります。その距離はだいたい2kmくらいなのですが、もしかして琵琶湖は今よりも内陸に広がっていたのでしょうか?

それを確かめるためには昔の地図を確かめる必要があるので、今回も「今昔マップ」を使ってみることにしました。1920年代前半の地図を見たところ、米原駅の南西には入江内湖とよばれる湖があり、ここから米原駅のあたりまで水路が掘られていることがわかりました。ちなみに内湖というのは、琵琶湖の一部が切り離されてできた湖のことで、1940年ごろの琵琶湖周辺には40あまりの内湖が見られたそうです。

この入江内湖があったため、彦根駅から田村駅には直進することができず、結果として米原駅が分岐点となったのです。入江内湖は1950年に干拓工事が完成し、現在ではその多くが水田として利用されています。このあたりの住所も〝入江〟となっている(地図中の赤丸をつけたところ)ことが、下の地図からもわかります。

入江内湖の存在があったにしても、この位置に米原湊をつくるには水路の掘削工事が必要です。なぜわざわざここに物流の拠点をつくる必要があったのでしょうか? これもまた「?」ですね。

実は、現在は鉄道の要衝となっている米原は、昔から中山道と北陸道(北国街道)の分岐点だったのです。米原駅から10分ほど歩いたところには、下の写真の道標が残されていました。見づらいかもしれませんが、石碑には「左北陸道」「右中山道」と刻まれています。入江内湖の存在によって、やはり昔からここを分岐点とするしかなかったのですね。

下の写真左が、分岐点から北陸道を見たところ、右が中山道を見たところです。北陸道は琵琶湖に向かって下り坂に、中山道は関ヶ原に向かって上り坂になっています。どちらも雰囲気のよい町並みだと思いませんか。こういう風景は、むしろ米原があまり栄えていないからこそ残っているのかもしれませんね。

さて、米原にはかねてから気になっていたものがもう1つありました。

新幹線に乗って京都や大阪に向かうとき、米原駅を過ぎたあたりの左側の車窓に「新幹線みたいな車両」が3つ見えるのです。今回米原を訪れたついでに確かめに行ってみることにしました。一旦米原駅東口まで戻って、今度は線路沿いの道を南に向かいます。5分ほど歩いたところにあったのが下の写真の車両たちです。

この場所には、鉄道総合技術研究所風洞技術センターという施設があり、これらの車両はいずれも新幹線の実験車両だったものです。鉄道の高速化のためには、空気抵抗を少なくすることと、空気の圧力によって発生する騒音を少なくすることが必要で、ここはその実験をおこなうための施設だということです。昔の新幹線と比べて、今の新幹線は先頭車両の先っぽが長くなっています。これもここでの実験の成果なのでしょうね。

おなかもすいてきたので、そろそろ米原から次の場所に移動しようと、米原駅に戻る途中の様子が下の写真です。先ほど、新幹線の車両のところまで駅から5分ほどと書きました。つまりこの写真は、新幹線の駅があるターミナル駅から徒歩5分以内の場所なのです。そんな便利な場所であるにもかかわらず、何も利用されずに広い空き地が広がっているなんて、なんとも不思議な光景です。真ん中にポツンと立つ石碑もなんだか寂しそうですよね。

実は、長い間手つかずだったこの土地、近い将来には研究施設や商業施設、マンションなどが建設される予定なのだそうです。それが完成したとき、何もない米原はどのように変化していくのでしょうかね。乗り換えをする人は多いものの、改札を出ることの少ない米原駅の利用者も増えていくのでしょうか? これからも新幹線車内から見ることはあると思うので、その変化を楽しみにしていようと思います。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。