~三重県亀山市

かつての世界的ブランドの街は…編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

三重県亀山市と聞いて、その場所がすぐにピンとくる人はあまり多くないかもしれません。しかしこの街、一時はその名を世界的に轟かせていたことがあるのです。一定の年齢以上の人は〝世界の亀山モデル〟というキャッチコピーに見覚えがあると思います。自宅で使っていたテレビにこのコピーの書いたシールが貼ってあったという記憶がある人も少なくないでしょう。シャープ亀山工場で生産された液晶テレビは海外にも輸出され、高い評価を受けていました。かつての亀山市は、日本のものづくりの象徴的な街だったのです。

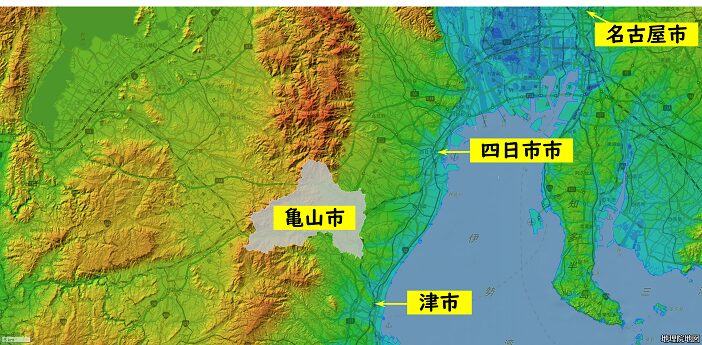

亀山市は、三重県北部の内陸にある人口約49000人の都市です。前回紹介した四日市市と、県庁所在地の津市の中間あたりに位置しており、北西部は鈴鹿山脈を挟んで滋賀県と接しています。この街の産業として知られているのは蠟燭の生産です。亀山で蝋燭の生産が始まったのは昭和初期のことで、現在では国内生産の約50%を占める、日本最大の生産地となっています。仏壇の横に置いてある蝋燭の箱に〝カメヤマローソク〟と書いてあるのを見たことがある人も多いでしょうね。

四日市駅から乗った2両編成の電車は、市内を抜けて鈴鹿川沿いを西へ進んでいきます。このあたりからは人工物が一気に少なくなり、のどかな風景が続きます。小さな駅をいくつか過ぎ、30分ほどで市の中心に近い亀山駅に到着しました。ここでさらに西へ向かう列車に乗り換えます。

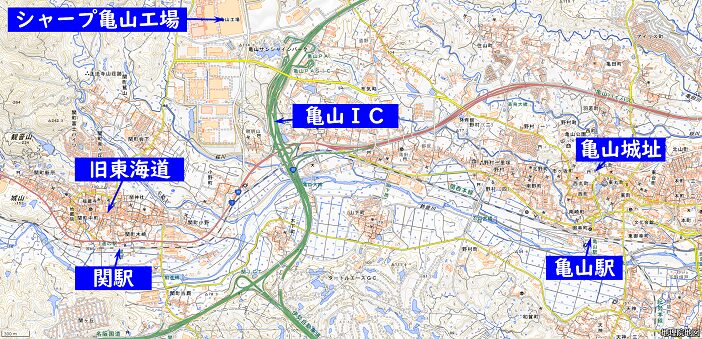

亀山駅は古くから鉄道の要衝の駅で、現在も3方向に路線が伸びています。私が乗ってきた電車は名古屋駅から来た関西本線の電車で、これから乗るのは、奈良駅の3つ手前にある加茂行きの列車です。この列車も同じ関西本線なのですが、ここから先は電化されていないため、すべての列車がこの駅で乗り換えになるのです。もう1つは、津、松阪を通って和歌山県方面に向かう紀勢本線で、この路線もすべて亀山駅で折り返しとなります。かつては東京から来た列車がこの駅で進行方向を変えて、伊勢や鳥羽方面に向かっていました。そんなこともあって、亀山駅の構内はとても広くなっており、ホームも3つあります。3方向とも1時間に1本程度の運転なので、過剰な設備と言っていいでしょうね。3つのホームはそれぞれの行き先ごとに使用されているようで、乗り換えのためには階段を上り下りする必要があります。

亀山駅で乗り換えた加茂行きのディーゼルカーは6分ほどで1つ先の関駅に着き、私もここで下車します。

江戸時代のこの地には五街道の1つである東海道が通っており、亀山市内には「亀山宿」「関宿」「坂下宿」の3つの宿場町が置かれていました。この先に鈴鹿峠越えの難所があるので、このあたりで宿泊をする旅人が多かったんでしょうね。3つのうち、関宿には昔ながらの町並みが保存されており、まずはこの街並みを散策しようと思ったのです。関という地名は、古代の〝三関〟の1つだった「鈴鹿関」が置かれていたことに由来します。

駅の目の前には、かつての東海道である国道1号線が通っています。宿場町に行くにはこの道を渡る必要があるのですが、左手には横断歩道、右手には歩道橋があり、どちらかを選ぶことができます。横断歩道があるのになんでわざわざ歩道橋まで作ったんだろうと思いながら、階段を上らなくて済む横断歩道のところに行き、歩行者用の押しボタンを押して信号が変わるのを待つことにします。…が、この信号、待てど暮らせど変わらないんです。「もしかしてボタンがちゃんと押されてなかった?」と思って何度か確認してしまいました。なるほど、この時間を待てない人のために歩道橋も必要だったんですね。でも、国道を通る車の数は、これだけの長い時間待たねばならないほど多くはないと思うんですよね。「これくらいならもう少し待ち時間を減らしてもいいんじゃないの…」と文句の1つも言いたくなりました。

横断歩道を渡って、東に向かって国道沿いを歩いていきます。通り過ぎていく車は大型のトラックなども多く、それなりにスピードも出ていました。この様子を見て、ようやく先ほどの横断歩道の意味がわかったような気がしました。しかし、残念ながら歩道は整備されているとは言えない状態で、この国道は歩行者にはあまり優しくないようですね。しばらく国道を進んで左に折れると上り坂となっていて、坂の先は東海道と伊勢別街道の分岐点だった「東の追分」です。そして、ここを左に折れると関宿の宿場町に入ります。ちなみに、宿場町の西には「西の追分」もあり、こちらは東海道と大和街道の分岐点になっています。ここも、亀山駅と同じように、交通の要衝だったんですね。しばらく歩くと、下の2枚の写真のような風情ある街並みが見えてきました。ここ関宿には、約1.8kmに渡ってこのような街並みが保存されています。これだけの町並みが残されているのはとても貴重なので、もっと有名な観光スポットになってもいいのではないかと思いました。

古い建物を1つ1つ楽しみながらのんびりと散歩を楽しんでいたのですが、途中から汗が止まらなくなってきました。この日の気温は33℃くらいだったのですが湿度がかなり高く、半分ほど進んだところで少々つらくなってきました。どこか涼しいところで休憩を…と思ったのですが、あいにくこの日は3連休明けの平日。観光客の姿も少なく、休憩できそうな店も軒並み休業しています。時計を見ると亀山行きの列車まであと15分。列車は1時間に1本なので、下手をするとあと1時間以上このまま炎天下を歩かなければなりません。当初の目的だった西の追分まではおよそ7~800mなので、ここまで行ったら15分後の列車には乗れません。迷いに迷ったのですが、西の追分はあきらめて駅に向かうことにしました。駅までは10分程度で着く距離です。宿場町の端から端までを辿ることはできませんでしたが、古い街並みを十分に楽しむことができたので、今回はこれでよしとしましょう。

駅に戻って列車に乗り、亀山駅に戻ります。たった数分間でしたが、涼しい車内で一息つくことができました。

改札を通って駅前に出ると、目の前にあったのが下の写真の像です。これは『日本書紀』や『古事記』に登場する伝説の英雄日本武尊とその妃である弟橘媛です。日本武尊は、国を統一するために西へ東へと戦いに明け暮れたのですが、伊吹山の神との戦いで傷つき、能煩野で亡くなりました。その能煩野というのが、ここ亀山市から鈴鹿市にかけての場所なのだそうです。また、亀山は妃の弟橘媛の生まれた地でもあり、2人にとって縁の深い土地ということから、この像が建立されたのです。日本武尊が実在したかどうかはわかりませんが、亀山にはかなり古くからの歴史があるということですね。ちなみに、三重県という地名も、日本武尊に関係するという説があるそうですよ。気になる人はぜひ調べてみてください。

さて、早速街歩きを始めていきましょう。先ほどの関駅からの道のりと同じように、坂を上って旧東海道に向かいます。坂の途中の道を右に折れて旧東海道に入ったのですが、それらしい雰囲気はほとんどありません。関宿の風情ある街並みを見た後だったので、期待が大きすぎたのかもしれませんね。坂を上り切ったところで、比較的広い交差点に出ました。旧東海道はここから右方向に続いているのですが、別の目的地がある私は左に曲がりました。旧東海道から続くこの通りは商店街となっていて、道の両側にはアーケードの架かった歩道が整備されています。とても歩きやすい道なのですが、残念なことに多くの店のシャッターが下ろされており、店の看板も外されています。どうやらここも「シャッター通り」と呼ばれる衰退した商店街のようです。

かつてこの街が〝世界の亀山〟と呼ばれていたころは、この商店街も賑やかだったのかもしれません。そういえば、広い道路を越える橋の上あたりからいくつかの見慣れたチェーン店の看板が見えたのを思い出しました。飲食店や衣料用品店、ビジネスホテルなどもありましたので、亀山の商業の中心地はそちらに変わってしまったのかもしれないですね。このような商店街は、これまでに訪ねた地方都市でも見かけましたが、歩いていると何となく寂しい気持ちになってしまいます。アーケードがあるおかけで日差しを遮ることができたのは嬉しかったですけど…。

しばらく進むとアーケードもなくなり、左手には亀山市役所が見えてきます。その向かい側には小学校があり、その塀が昔の城みたいなデザインになっているのは、この先に亀山城跡があるからでしょうね。亀山は宿場町であると同時に城下町でもあるのです。先ほどの地図を見ると、東海道が南に迂回しているように見えますが、これは城の敷地を避けているからですよね。

下の写真の建物は〝多門櫓〟といって、三重県で唯一現存する城郭建築物なのだそうです。東海道沿いにあった亀山城は、江戸と京都を往復する江戸幕府の将軍が休息や宿泊をする城としても利用されていました。家康、秀忠、家光の3代の将軍が、この城に立ち寄ったという記録があるそうです。

城の大部分は明治時代になってから取り壊されてしまい、多門櫓の南側も中学校のグラウンドになっていました。取り壊しといえば、この亀山城にはちょっと面白い話があるんです。1632年、現在の京都府にある亀山城(丹波亀山城)の修築を幕府より命じられた堀尾忠晴という人物が、間違えてこちらの亀山城の天守を解体してしまったのだそうです。そんなバカな話ってあるんですかね?? そのせいかどうかはわかりませんが、現在、京都府にあった亀山という地名は〝亀岡〟と名前が変わっています。また、まちがって亀山城を取り壊した堀尾忠晴はその翌年に亡くなっており、堀尾家も跡継ぎがいないということから改易(領地を没収されること)になっています。これもたぶん偶然だとは思うんですけど、ちょっと気になりますね。家光のころまでは、多くの外様大名が改易となっています。堀尾氏も、秀吉に仕えていた外様大名ですからね。

城から南へ向かって旧東海道沿いに戻ると、上の写真のようないくつかの古い建築をみることができました。亀山は、宿場町であると同時に城下町でもあったため、このような商人の家も数多くあったのでしょうね。建物内を見学することもできるのですが、公開されているのは土・日・祝のみ。平日だったこの日は外から眺めるしかありませんでした。

亀山城は少しずつ整備されているようですが、まだまだ観光客が訪れたくなるほどにはなっていないようです。地方都市の財政ではなかなか厳しいと思いますが、引き続き城の整備を続けていただきたいですね。その点、先ほどの関宿は観光地としても魅力度も高いと思います。高速道路の通る亀山は自動車で来るには便利なのですが、公共交通機関を利用して訪ねるにはちょっと不便だと思います。亀山駅には、名古屋からの快速電車に乗れば1時間ほどで来ることができます。ここを拠点にして関宿とセットで巡ることができるようにすれば便利だと思うんですけどね。

かつてのこの街を繫栄させた〝世界の亀山モデル〟はすでに生産を終了していますが、この街にはまだまだ多くの魅力があることがわかりました。カメヤマローソクの本社は大阪に移転してしまいましたが、その跡地には〝カメヤマローソクタウン〟という、工場見学やキャンドルづくりができる施設がオープンしました。名古屋への距離も比較的近いことから、ベッドタウンとしての発展も期待できるかもしれません。今後の亀山市の取り組みに期待したいと思います。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。