~茨城県取手市・千葉県我孫子市

渡し船と難読地名編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

利根川は、群馬県と新潟県の境付近から流れ出て、千葉県銚子市で太平洋にそそぐ、長さが第2位、流域面積が第1位という、日本を代表する河川の1つです。群馬県内を南下した利根川は、途中で南東に流れを変えて群馬・埼玉の県境となり、東京湾へ流れる江戸川と分かれたあたりからは千葉・茨城の県境となります。しかし、地図をよく見てみると川の流路と県境が一部異なっているところがあるのです。

下の地図を見てください。 赤い点線が県境なのですが、利根川に沿って引かれている点線が、地図の中央付近で南に膨らんでいるところがあるのがわかりますね。なぜ、このような不自然な曲がり方をしているのでしょう?

この「?」は、それほど難しくはありません。県境が曲がっているところには〝古利根沼〟という「へ」の字を逆さまにしたような形の沼がありますが、県境はこの沼に沿っていますね。もうわかったと思いますが、この古利根沼は利根川の流れの名残なのです。もともとは利根川に沿って県境が設定されていたのですが、川の流路だけが変更された結果、不自然な県境となってしまったということです。

川が曲がっているところというのは堤防に負担がかかり、洪水の被害が発生しやすくなります。そこで、明治時代の終わりごろから利根川の流路を変える工事がおこなわれ、現在のような流れになったそうです。そして、もとの利根川の流れが切りはなされて残ったのが古利根沼というわけです。このような地形のことを「三日月湖」といい、リンスタのテキストにも北海道石狩川の三日月湖のことが載っています。

利根川の下流域では、川の北が茨城県、南が千葉県となっています。しかし、この膨らんだ県境のところには、利根川の南にあるにも関わらず茨城県となってしまった場所があるということですよね。ここに住んでいる人たちは、生活する上で何か不便なことはないのでしょうか?

まず思い浮かぶのが学校ですね。公立の小中学校というのは、住んでいる地域によって通う学校が決まっていますよね。調べてみたところ、この地区の小学生は取手小学校、中学生は取手第一中学校に通うことになっているようです。下の地図でもわかる通り、どちらの学校も利根川の北にあります。ここに住んでいる子どもたちは、どうやって学校に通っているのでしょうね?

地図を見ていて気づいたことがあります。少しわかりにくいかもしれませんが、利根川の中に、船のような形をした記号と点線が引かれているのがわかるでしょうか。この地図記号は「航路」を表します。なんと、利根川を挟んだ両岸を結ぶ航路があるのです。「もしかして子どもたちはこの船で通学しているの?」と思ったのですが、どうやらそれは昔のことのようです。現在は、通学のバスがあってそれを利用しているようです。でも、地図に載っているということは、この航路は今でもあるということですよね。…ということならぜひ乗ってみたいと思い、茨城県側から船で利根川を渡って、〝取り残された茨城県〟に行ってみることにしました。

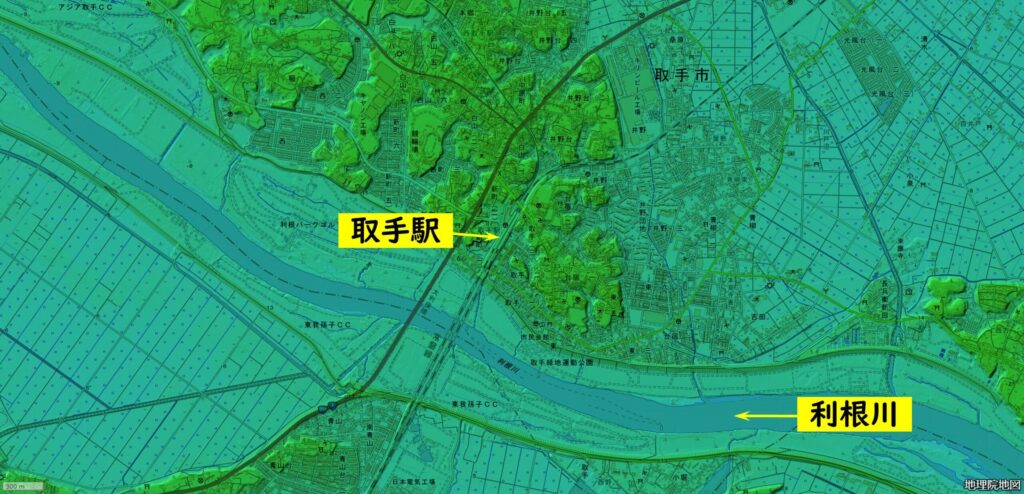

JR常磐線の電車に乗って、これから船で渡る予定の利根川を過ぎると、まもなく取手駅に到着します。駅の西口を出ると、駅前から伸びる道が上り坂になっていることに気づきました。どうやらこの取手駅の周辺は、利根川のすぐ近くにありながら、台地上の地形になっているようです。気になったので地形図を見てみたところ、下の地図のようにこのあたりは川沿いの低地に突き出た台地だということがわかります。これまでのブログを読んでくれている人はすぐにピンと来たのではないかと思いますが、こういう場所は城を築くのに適した地形ですよね。調べてみたところ、取手の地名の由来はやはり〝砦〟でした。砦というのは防御のための施設ですから、役割としては城と同じですよね。

駅の地下道を通って東口に出て、利根川に向かって歩いていきました。しばらく歩くと堤防が見えてきたので階段を上り、広い河原を進んで渡し船の桟橋までやって来ました。駅から10分ほどかかったと思いますが、たぶんその半分くらいは堤防を越えてからで、「さすがに利根川は大河だけあって河原も広いなぁ」ということが実感できました。

一応、船の時間は調べてから行ったのですが、桟橋には誰もいません。下の写真のような幟があるので場所は間違いないはずなんですけど…。と、ちょっと不安になりながら待つこと15分、下流のほうから小さな船がこちらに向かってくるのが見えてきました。

この日は休日だったせいか、桟橋に着いた船には子どもたちの姿も見え、家族で利根川クルーズを楽しんでいるようです。定員12名の小さな船なので乗れるかどうかちょっと心配でしたが、船頭さんに訪ねたところ大丈夫だというので料金を払って船に乗り込みました。船は、下の写真のような静かな川面を進んでいきます。

15分ほどの短い時間でしたが、風に吹かれながらのクルーズはとても気持ちよく、あっという間に対岸にある〝茨城県の飛び地〟に到着しました。下の写真は、船を降りてから撮ったものなのですが、人の大きさと比べると、とても可愛らしい船だということがわかると思います。 ここから堤防までまた河原を歩いていきます。地図を見るとこちらの河原のほうが若干狭いようなのですが、公園として整備されていた取手駅側と違って左側に草むらの続くこちら側のほうが、より距離が長く感じました。

さて、この渡し船には〝小堀の渡し〟という名がつけられているのですが、この地名は「こぼり」ではなく、なんと「おおほり」と読むのです。先ほどの幟の写真をよく見ると「おおほり」とふりがなが振ってあります。「おおほり」ならば「大堀」と書けばいいものを、なぜわざわざこんな読みにくい地名にしているんでしょうか。これはまちがいなく「?」ですね。

調べてみたところ、次のようなことがわかりました。

利根川が蛇行しているこの場所は、昔から水害の多かったところでした。洪水が起きた後などには小さな池や沼のようなものがたくさんできて、それが「おっぽり」と呼ばれていて、そこから「小堀=おおほり」という地名になったのだそうです。

でも、堀というと、城の周囲に巡らされたものなど「水路」のようなものを思い浮かべますよね。小さな池や沼のようなものを堀と呼ぶのでしょうか? 念のため「堀」という漢字を調べてみたところ、一般的な意味は思った通り「土地を掘って水を流したところ」なのですが、その他に「穴」という意味もあると書いてありました。これで合点がいきましたね。水害の後にいくつかの小さな水たまりのようなものができて、川沿いの土地だったため水がなかなか引かずにいつまでも残っていたのでしょう。そのような土地の様子から「小堀=小さな穴」という文字が当てられたのですが、地元の人たちの「おっぽり」という言い方がいつの間にか地名と混ざり、不思議な読み方になったのだと思います。

さて、せっかくここまで来たので、昔の利根川である三日月湖の様子を見に行くことにします。この三日月湖の「古利根沼」という名からは、昔の利根川の一部だったことが伺えますね。地図を見る限り茨城県側からは古利根沼の見える場所はなさそうなので、30分ほど歩いて県境を越え、千葉県側にやって来ました。下の写真を見ると、川が曲線を描いていた跡だということがなんとなくわかりますよね。岸辺では数人の釣り人がのんびりと糸を垂れていました。ただ、ここには他に何もないので、釣りをすることのない私は早々に引き上げることにして、最寄りの湖北駅に向かいました。

歩き始めてすぐに上り坂になり、特に左側の土地が高くなっているようです。途中には、その高い土地に登って行く狭くて急な階段もありました。両側には草も生い茂っており、さすがにここを登る気にはなれません。そこで、地図で確かめてみたところ、古利根沼に沿って高い土地が続いているのがわかりました。おそらくこれは昔の川の流れによって土砂が堆積してできたものでしょうね。このような地形のことを自然堤防といい、昔から利根川が氾濫をくり返してきたのだということが想像できます。こういう場所には、集落や城などが築かれたはずで、やはりここには城があったようですね。利根川を挟んだ対岸にある取手市の〝砦〟と対峙していたのかもしれませんね。

またしばらく歩いていくと「中峠」という住所が目に入りました。上り坂のところにあることは間違いないのですが、山道の頂点を表す「峠」という字を使うには、あまりに大げさすぎるような気がします。調べてみたところ、この地名は「中峠」と書いて「なかびょう」と読むのだそうです。先ほどの「小堀=おおほり」に続いて、またもや難読地名ですね。

調べてみたところ、千葉県内には「ひょう・びょう」が付く地名がいくつか存在するのだそうです。千葉県は全体として平坦な地形が多く、最も高い山でもその標高は400mほどしかありません。小さな島ばかりの沖縄県でも500m以上の山がありますから、千葉県は47都道府県の中で最も起伏が少ない県と言っていいでしょう。高い山のあるところであれば、その山が地域の境界になります。現在でも、峠が県境になっているところが多数ありますよね。ところが、高い山のない千葉県でははっきりした境界をできる場所が少なく、このようなわずかな高地を境にすることも多かったのだと思います。ただ、はっきりした峠とは違って、境界であることがわかりにくいため、それを示すための立札のようなものが設置されました。現在でも「標識」という言い方がありますが、この立札も「標」と呼ばれ、それが多くの地域で境界となっている「峠」の字に置き換えられたということなのだそうですが、この他にもいくつかの説があるようです。

古利根沼から20分ほどで湖北駅に着き、電車を待つ間に改めてこの地域の地名を調べてみたところ、他にも不思議な地名がたくさんあることがわかりました。まずは「岡発戸」という地名です。読み方は「おかほっと」で、このあたりの地形が由来になっているのだそうです。アイヌの言葉がその語源だという説もあるとのことですが、諸説あってはっきりしたことはわからないようです。次に「都部」です。これは「いちべ」と読みます。これは「都のように栄えていた」というのが語源になったのだそうですが、確かに江戸時代の利根川は水運がさかんでしたから、もしかしたらこのあたりに賑わった河岸でもあったのかもしれないですね。最後に「日秀」ですが、これは「ひびり」と読みます。この地が集落の西側にあったことから「日入=ひいり」となり、それが「ひびり」になったという説があるそうです。その他にも、平将門に関わることが由来になっているという説もあるそうで、将門を祀った神社があることも確認できました。 これらの地名があるのはすべて我孫子市なのですが、そもそも我孫子っていう地名も難読地名ですよね。そういえば大阪府にも我孫子という地名がありますが、何か関係があるのでしょうか? 珍しい地名ですから偶然とは思えないですよね。

帰りの電車に乗っていて思い出したのですが、この成田線にもいくつかの難読駅名があります。まずは「木下駅」です。普通なら「きのした」ですが、ここは違う読み方をします。「安食駅」はこの沿線でも屈指の難読駅名でしょうね。一見普通の名に見える「下総松崎駅」はどうでしょう? 「しもうさまつざき」でありません。地元の方ならともかく、普通は読めないでしょうね。みなさんもぜひ挑戦してみてください。

それにしても、なんでこの周辺には難しい地名が多いんですかね??? この「?」も気になりますが、それはまた改めて調べてみようと思います。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。