~福井県福井市

恐竜と2つの城編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

2024年3月に北陸新幹線の金沢~敦賀間が開通し、福井駅にも東京駅からの新幹線がやって来るようになりました。福井県の県庁所在地の駅でもある福井駅ですが、新幹線ホームはとてもシンプルな構造となっています。新幹線の駅の構造というと、まず思い浮かぶのは、ホームが2つあってそれぞれのホームの両側に計4つの線路があるという「2面4線」という構造のもの。同じ北陸地方の県庁所在地である富山駅と金沢駅など、主要駅に多くなっていると思います。もう1つは、ホームに面した線路は上下それぞれ1つずつで、その外側または内側に通過列車用の線路があるという構造のもので、通過列車のある駅はこのようなものが多くなっています。しかし、福井駅についてはホームが1つ、その両側に上りと下りの線路が1つずつとなっていて、近所にある駅のような構造です。なんとなく手狭な印象を受けますが、このような形の新幹線駅は国内唯一なのだそうです。なぜ、このような構造のホームになってしまったんでしょうね?

福井駅の高架化工事に併せて新幹線ホームの建設が始まったのは2005年のことですが、そのときの北陸新幹線はまだ長野駅までしか開業していませんでした。金沢駅までの工事はおこなわれていましたがその先はまだ未定いう状況で、福井駅の新幹線ホームは建設されました。本来は、富山駅や金沢駅のような2面4線の駅になるはずだったのですが、その後の紆余曲折によってスペースがなくなってしまい、現状のようなシンプルな駅になってしまったのだそうです。金沢~敦賀間の工事が始まったのは2012年なので、かなり早い段階で駅だけができていたんですね。駅の高架化工事と同時にという発想は良かったのかもしれませんが、ちょっと急ぎ過ぎたのかもしれません。もし北陸新幹線の工事が金沢までで中止となっていたらどうするつもりだったんでしょうね?

その福井駅ですが、たくさんの恐竜たちが迎えてくれる駅としても知られています。 下の写真は、福井駅西口のものですが、駅舎には恐竜の壁画が描かれており、駅前広場には何体かの動く恐竜が設置されています。そのなかには、フクイサウルスやフクイラプトルといった、福井県で発見されてその名が冠されたものもあります。写真ではわかりませんが、駅の1階部分の壁には恐竜が飛び出してくるように見えるトリックアートも描かれています。また、東口の駅前広場には、なぜかとても色艶やかなトリケラトプスの親子や、2体でハートマークをつくるフクイティタンなどが置かれています。その他にもたくさんの恐竜があって、これらを探すだけでも楽しめるかもしれません。動く恐竜はひと通り見たのですが、西口を出て左のほうに進んだところにあるティラノザウルスはなかなか迫力があって、恐竜にはそれほど関心のない私も思わず動画を撮ってしまいました。

福井県は、県全体として〝恐竜推し〟ということになっており、ここ以外にも福井県内のいくつかの場所で、白衣を着た〝恐竜博士〟の姿を見つけることができました。福井県が恐竜王国となっているのは、福井市の東にある勝山市で数多くの恐竜の化石が発掘されているからなのだそうです。かつては、日本では恐竜化石は発見されないと言われていたのが、1980年代からの発掘調査によって、新種を含む数多くの発見がされたのです。福井県は、日本で最も多くの恐竜化石が発見されているところだそうで、勝山市には恐竜博物館もつくられています。

さて、私が恐竜を目的に福井を訪れたわけではないというのはおわかりですよね? 恐竜のことを聞きたい場合は、恐竜博物館にも行ったことがある理科の桑名先生にどうぞ!

福井駅の東西2つの出入口にはそれぞれ名称がついています。東口は「一乗谷口」となっていて、これは前回のブログ(~福井県福井市 甦った戦国の城下町編~)で紹介した一乗谷朝倉氏遺跡のことですね。そして、反対側の西口は「福井城址口」となっています。一乗谷を築いた朝倉氏が滅びた後は、この福井駅周辺が越前国の中心になっていったんですね。今回は、その福井城周辺を散策してみました。

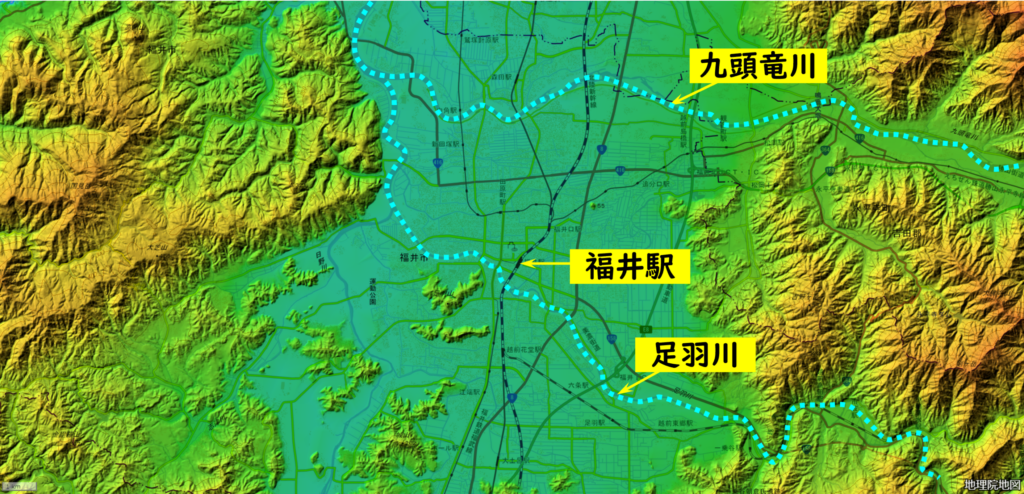

上の地図で福井駅や福井城のある、福井市中心部の位置を確かめてみましょう。

福井駅は、東西を山地に挟まれた比較的広い平野の中央に位置しています。北には九頭竜川、南には足羽川が流れており、2つの河川は福井駅の北西の地点で合流しています。地図ではわかりにくいですが、その他にもいくつかの河川が流れており、これらの河川が城の外堀の役割をしています。平地にある福井城ですが、その守りは意外に堅くなっていることがわかると思います。

足羽川を遡ったところにある一乗谷では、貿易もさかんにおこなわれていたということを前回のブログで書きましたが、2つの河川に挟まれた福井城も同じ利点があるということになりますね。また、広い平野にあるため、狭い谷にあった一乗谷と比べると土地の広さに余裕があり、大きな街づくりにも適しています。

それでは、町の散策を始めていきましょう。みなさんも下の地図を見ながら読み進めていってください。

朝倉氏を倒した信長は、越前国の支配を織田家の筆頭家老だった柴田勝家に任せました。勝家はこの地に北ノ庄城を築き、国づくりを進めていきます。現在、北ノ庄城があったとされる場所には、柴田勝家とその妻お市の方を祀る柴田神社があります。福井駅西口から線路沿いを少し南へ進むと、北の庄通りと名付けられた商店街があり、その通りを進んでいくと左側に神社の鳥居が見えます。福井駅からは徒歩5分ほどの距離です。神社内には、発掘された北ノ庄城の石垣などの遺構が保存されています。下の写真の勝家の像だけでなく、お市の方と、その娘である茶々、初、江の三姉妹の像も設置されていました。お市の方は信長の妹、三姉妹は朝倉氏とともに滅びた浅井長政のとの間に生まれた娘たちです。

本能寺の変で信長が亡くなった後、筆頭家老の勝家は豊臣秀吉と争うことになります。秀吉との決戦となった賤ヶ岳の戦いでは、前田利家の裏切りなどもあって敗れてしまいます。勝家は北ノ庄城に逃れますが秀吉軍に包囲され、城に火を放ってお市の方とともに自害します。3人の娘は城を脱出し、茶々は豊臣秀吉の側室となって豊臣秀頼の母となり、江は徳川秀忠の正室となりました。

着々と天下人への道を進む秀吉は、織田家にとっては〝裏切者〟という見方もできます。長年織田家を支えてきた勝家にとっては、そんな秀吉を許すことができなかったのでしょう。要領よく立ち回った秀吉と対照的に、勝家は織田家筆頭家老としての意地を通したのです。不器用な生き方ではありますが、武士らしいその姿勢には好感を持てます。また、織田家の血を引くお市の方にとっても、裏切者の秀吉に命乞いをすることは耐えられなかったのだと思います。そんな秀吉の築いた天下が、茶々の子である秀頼の代に滅びるというのも、なんだか歴史の皮肉を感じますね。

江戸時代になった越前の地にやって来たのは結城秀康です。歴史好きな方なら知っていると思いますが、この人物は徳川家康の次男にあたります。家康の跡を継ぎ、江戸幕府の2代将軍となった秀忠は三男にあたります。長男の信康は、信長の命令によって若くして切腹させられてしまってます。そうなると、跡を継ぐのは次男ということになりそうですが、次男の秀康は秀吉の養子となっていました。養子といっても、実質的には人質でしょうね。秀吉に跡継ぎができると、秀康は結城氏の養子となります。結城氏は、関東地方で古くからの歴史を持つ一族です。このような経緯から秀康は徳川家を継ぐことなく、弟の秀忠が2代将軍となったのです。

関ヶ原の戦いで功績を挙げた秀康には、その恩賞として越前国が与えられます。そして、徳川家一門の城にふさわしい大きな城の建設が始まります。城の工事は、御手伝普請を命じられた諸大名の手によっておこなわれました。御手伝普請とは、幕府が諸大名に命じた大規模な土木工事のことで、江戸城や名古屋城の建設もこれによります。

柴田神社から北に向かい、大きな通りを2つ越えて10分ほどで福井城の入口となる御本城橋に着きました。

下の写真で伝わるでしょうか、まず驚いたのは堀の広さです。

これは福井城の内堀にあたるのですが、昔の絵図を見ると城の周囲には何重もの堀が巡らされており、その最も広いものは100mもの幅があったそうです。一説によると、この城の縄張り(設計)は家康自身の手によるものだとか…。もちろん、隣接する加賀藩の前田家に対する備えとして重要な位置だったからということもありますが、将軍を継がせてあげられなかった秀康に対する親心という面もあったのかもしれません。狸親父とよばれた家康にそんな愛情があったと考えるのは不自然でしょうかね?

もちろん私情だけで事を決めるような家康ではないですから、それ以上に秀康に対する信頼があったのでしょうね。そして、秀康もその家康の期待に応えていったのでしょう。その後、松平を名乗るようになった秀康の子孫は、幕末までこの地を治めることになるのです。

御本城橋を渡って城の本丸に進んでいきます。本丸跡には福井県庁が置かれており、ここは今も昔も福井県の行政の中心地となっているわけですね。このあたりには特に何もないので、そのまま奥の方へと歩を進め、福井城の天守があったところを目指します。県庁と福井県警察本部の間を抜けると石垣が見えてきます。そこに設けられた急な階段を上がったところに、四層五階の天守が建てられていたのだそうです。すぐ目の前に県庁の大きな建物があるので、天守の様子を想像するのは難しいのですが、聞いたところだと県庁の建物と天守の高さはほぼ同じになっているのだそうです。また、県庁の入口は、かつての本丸御殿の入口になっていたのだそうですが、こちらも当時の姿を想像することはなかなか難しいですね。

ところで、柴田勝家のときには北ノ庄城とよばれていたこの地は、江戸時代になってからは福井城とよばれるようになります。福井城の規模から考えれば、北ノ庄城と福井城の位置はほぼ同じと考えられると思いますが、なぜ城の名が変わったんでしょう?

北ノ庄城から福井城になったのは、3代藩主松平忠昌のときで、北ノ庄の「北」が「敗北」に繋がって不吉だというのがその理由だそうです。そして、福井の名の由来になったとされているのが、天守近くにある、下の写真の「福の井」とよばれる井戸です。 福井城の天守は1669年に火災によって焼失してしまい、その後再建されることはありませんでした。その点については、改名の効果はなかったのかもしれませんね。

天守の隣には、小天守の石垣も残されています。それが下の写真なのですが、なんだか不自然に曲がっていますよね。これは1948年に発生した福井地震によるものだそうです。以前のブログ(~福井県坂井市 最古ではなかったけど…編~)で紹介した丸岡城の天守もこの地震で倒壊しています。この石垣も同じように地震の揺れで崩れてしまったんだなぁ…と思ってしまいますが、よく見てみると石垣自体は崩れていないようにも思えます。もしかして、これって真ん中あたりの地面が沈んでしまっただけで、そのせいでこの部分だけは下のほうに歪んだだけなのでは? …そう考えるとこの石垣はとても丈夫なもので、当時の石垣建築の技術が素晴らしかったとも言えるのかもしれません。当時の技術者たちに敬意を表して、私は勝手にそう解釈することにしました。

再び天守跡の急な階段を降りて、西側の入口から本丸の外へ出ます。ここでも県庁に行くと思われる何人かの人とすれ違いました。先ほどの御本城橋もそうですが、きっと朝の通勤時間帯は多くの人がかつての城内に入っていくのでしょうね。江戸時代も、朝になると福井藩に仕える武士たちが登城していたでしょうから、この風景はその時代と変わらないのかもしれません。ただし、こちらのルートは、江戸時代には普通の人々が使うことはできなかったルートです。門の先には下の写真の「御廊下橋」という橋がかかっていて、見た目からも特別なものということはわかりますよね。ここを通ることができたのは福井藩の藩主のみでした。この橋は2008年に復元されたものだそうですが、門、堀、石垣と相まって、昔の雰囲気が感じられる風景をつくりだしています。背景が近代的なビルなのがちょっと残念に思えますね。

現在は、一般庶民の私でも通ることができる橋を渡って、最後に向かったのが福井神社です。この神社に祀られているのが、幕末の四賢侯の一人に数えられる松平春嶽(慶永)です。幕末の四賢候とは、江戸時代末期に藩の政治改革を実行する、幕府の政治に積極的に関わるなどした松平春嶽、薩摩藩の島津斉彬、土佐藩の山内容堂(豊信)、宇和島藩の伊達宗城の4人の大名のことを言います。山内容堂がここに入るのはちょっとどうなの??? …というのはあくまでも個人の感想です。

松平春嶽の功績といえば、橋本左内、由利公正、横井小楠などの優れた人物を、身分に関係なく登用していったことでしょう。橋本左内は積極的に幕府政治への関わった春嶽を支えた人物ですが、安政の大獄で処罰されてしまいます。福井市内には左内町という住所や左内公園もあることから、この人物の存在の大きさがわかります。由利公正は、五か条の御誓文の原案を作成したことや、初代の東京府知事を務めたことでもよく知られています。由利公正の思想や行動に大きな影響を与えたと言われるのが横井小楠です。御本城橋近くには2人が小楠の故郷である熊本へ旅立つときの像が建てられています。

そんな春嶽を祀った福井神社なのですが、実際に来てみるとちょっと残念に思えてしまったのです。現在の神社は1945年の福井空襲で焼失した後に建てられたのですが、すべてコンクリートでできています。「なんだこれは?」と思ってネットで調べてみたところ、モダニズム建築としてなかなか評価の高い建物なのだそうです。本殿はコンクリートな上に屋根も平らで、私にはなんだか倉庫のように見えてしまいました。本殿正面の鳥居の形も特殊なものとなっていて、なんだか建築途中で放棄された枠のようです。全体的に神社ならではの厳かな雰囲気を感じないのです。あくまでも個人の好みの問題なのでしょうが、私はあまりこの神社が好きになれなかったのです。そんなわけで、コンクリートの本殿ではなく、春嶽の銅像に手を合わせて散策を終えることにしたのでした。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。