~富山県南砺市

越中の小京都編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

「小京都」とは、京都に似ている古い町並みや景観が残されている町のことで、日本の各地に存在します。よく知られているのは、角館(秋田県)、郡上八幡(岐阜県)、萩(山口県)などですが、いずれも人気の観光地となっています。

今回紹介するのは、越中(富山県)の小京都と呼ばれるところなのですが、おそらくその地名を聞いてピンとくる人は少ないでしょうね。

富山県第2の都市高岡市の玄関口となる高岡駅は、2つのローカル線の起点になっています。1つが、寒ブリの水揚げで有名な漁港のある氷見市に向かう氷見線、そしてもう1つが今回訪れた南砺市に向かう城端線です。この城端線、今はICカードも使えないようなローカル線ですが、開通したのは1897年(明治30年)のことで、富山県初の鉄道という歴史のある路線です。他の路線とは少し離れたところにある高岡駅の城端線ホームが1番線を名乗っているのも、その歴史に敬意を表しているのかもしれないですね。

ホームで待っていたのは、JRがまだ国鉄だったころから使われている、〝キハ〟と呼ばれる古いディーゼルカーでした。発車の際に「ゴゴゴゴォ」とけたたましく響くエンジンの音も、なかなか味のあるものです。

高岡駅を出発して次の駅は新高岡駅。北陸新幹線との乗換駅です。先ほどICカードは使えないと書きましたが、新幹線接続のあるこの駅だけは使えるようになっています。

北陸新幹線開通にあたって高岡市にも駅が設置されることになったのですが、新幹線のルートの関係上、その位置は市の中心となっていた高岡駅の約1.5㎞南になってしまいました。もともと高岡市の中心部は高岡駅の北側だったのですが、新高岡駅の開業により市街地が分断されてしまいます。新高岡駅の周辺には大型のショッピングモールも建設されて賑わうようになった一方で、高岡駅の北側にあった商店町は寂れてしまっているようです。

新高岡駅を出た列車は、砺波平野を南下していきます。砺波平野では稲作がさかんで、車窓にも広い水田が広がっています。また、砺波といえばチューリップも有名ですが、もともとは稲の裏作として栽培が始まったのだそうです。

高岡駅から20分ほど進んだところで、窓の外に〝油田〟と書かれた駅名看板が目に入りました。当然のように〝ゆでん〟と読んでしまいましたが、考えてみれば富山県に石油の採掘地なんてあるわけないですよね。この駅の名は、油田と書いて〝あぶらでん〟と読みます。ちょっとユニークな駅名ですよね。調べてみたところ、昔はこのあたりで搾油に用いられる菜の花や荏胡麻が栽培されていたそうで、それが地名の由来になっているのだそうです。

高岡駅からおよそ1時間。目の前に山が迫ってくると、終点の城端駅に到着します。下の写真は、城端駅のホームから南方向を撮ったものですが、先のほうに雪をかぶった山があり、その手前で線路が途切れていることがわかると思います。

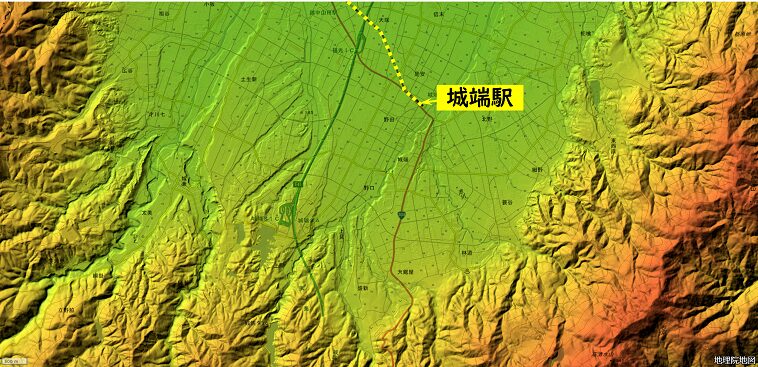

地図で確かめてみると、この駅の位置がよくわかります。

下の地図を見てください。砺波平野を南下してきた線路が、山に囲まれた袋小路のようなところで途切れている様子がよくわかると思います。南・東・西の三方向に険しい山々があり、城端の町が山間部と平野部の接点に位置しているこというとがわかりますね。

実は、この駅を訪れたのは初めてではありません。もう10年以上前のことになりますが、五箇山の合掌造り集落を訪れたときに、この駅からバスに乗って行きました。町中を抜けると険しい山道となり、どんどん高度を上げていく車窓の風景をよく覚えています。駅を出たバスは、しばらくの間町中を進みますが、そのときに見た城端の町並みが印象に残っており、いつかこの町を散策してみようと思っていたのです。

さて、到着した城端駅は下の写真のようになかなか趣のある姿をしています。この駅舎がつくられたのは1898年のことですから、120年以上の歴史のある建物ということになります。以前に訪れたときの記憶ではもっと古めかしい印象だったのですが、北陸新幹線開業に合わせて改築されたのだそうです。駅舎の中には、見覚えのある改築前の駅名看板も保存されていました。駅舎だけでなく、周辺の整備もおこなわれたようで、屋根のついたバス乗り場や観光案内所も、以前に来たときにはなかったような気がします。

駅の中には城端の観光地図があり、その中でひときわ大きく書かれていたのが善徳寺というお寺です。まずは、ここを目指して、城端駅から散策を始めましょう。

駅を背に左方向に進んで小さな川を渡ると、道は右にカーブしながら坂を上って行きます。この坂は、地元では出丸坂と呼ばれているそうです。出丸というのは、本城から張り出した形に築かれた小さな城のことです。城端という地名の由来は〝城ヶ鼻〟だそうで、どうやらこの地には城があったようですね。

下の地図を見てください。城端の町は、南から北に細長く突き出した台地上の地形の上に成り立っているということがわかります。この地形によって、北・東・西の3方向からは攻めにくいということがわかるでしょう。しかも、台地の両側には池川と山田川という2つの河川があり、これが堀の役割となってさらに防御が固くなっています。城端の地形は、確かに城を築くのに適したものだということがわかりますね。戦国時代のこの地には城端城(または城ヶ鼻城)という城がありました。残念ながら、その場所については不明なのだそうですが、いろいろと想像をすることはできます。出丸坂のあたりは台地の先端部になりますので、防御のための施設が築かれていたのでしょう。おそらく城の本体はもう少し南の方の広い場所にあったでしょうから、攻めてくる敵に二方面から攻撃をしかけ、撃退することができたのでしょう。台地の南のほうには堀をいくつか築けば、川と堀に囲まれた台地上の堅固な城ができあがるはずです。城があったのは、おそらく現在善徳寺があるあたりではないかなと思います。

出丸坂を登ってさらに5分ほど進むと、右側に善徳寺の山門が見えてきます。下の写真のような立派な姿からは、長い歴史と格式の高さを感じますね。近づいてみると、門に施された彫刻なども素晴らしいものでした。この寺院、正しくは「真宗大谷派城端別院善徳寺」というそうです。「真宗」というのは浄土真宗のこと、「別院」というのは地域ごとに設けられた本山直属の寺院のことですので、この地域での浄土真宗信仰の拠点となっている寺院なのでしょうね。

少しだけこの寺院の歴史について調べてみることにしました。

浄土真宗を開いたのは親鸞という僧で、これはリンスタのテキストにも載っている人物です。親鸞から数えて8代目に蓮如という人物がおり、この人物が善徳寺の歴史に関わってきます。浄土真宗の寺院であった本願寺は、もともと都の近くにありました。しかし、延暦寺などからの迫害を受け、蓮如は吉崎御坊(現在の福井県あわら市)に移り住みます。蓮如はここを拠点にして精力的に布教活動をしました。そんな経緯もあって、北陸の3県(福井県・石川県・富山県)では、浄土真宗の信仰がさかんになったのです。1488年に加賀の一向一揆が起こったというのはテキストにも載っているできごとですが、これもこの地域で浄土真宗の信仰がさかんなことを表しているのかもしれませんね。

一向一揆といえば、織田信長との戦いもよく知られています。以前のブログ(~愛知県・三重県 木曽三川あれこれ編~)でも伊勢長島の一向一揆のことを書きましたし、信長と激しい戦いをくり広げた石山合戦もテキストにも載っている有名なできごとです。10年という長きにわたってくり広げられた石山合戦は、信長と本願寺の和睦という結果で終わります。信長と和睦することを決めたのは当時の宗主だった顕如ですが、長男の教如は徹底抗戦を主張します。そして、顕如派が建立したのが現在の西本願寺、教如派が建立したのが現在の東本願寺で、善徳寺が属する真宗大谷派は東本願寺のグループです。富山県内には、勝興寺・瑞泉寺という、善徳寺よりも歴史の古い浄土真宗の寺院がありましたが、この2つの寺院は西本願寺のグループとなりました。このような経緯から、善徳寺はこの地域の東本願寺派の代表として発展していきました。

明治時代、城端の町は大火に見舞われます。炎は山門の目前まで迫り、善徳寺は焼失の危機となります。その時、城端の人々は自分自身の家に火が迫るのも顧みずに善徳寺を火災から守ったのだそうです。地元の方と話をすることができたのですが、現在でも城端に住む人々の生活に深く根付いている寺院なのだということが伝わってきました。観光地図に大きく描かれているもの当然のことなのでしょう。

江戸時代になると、城端は加賀藩前田家の領地になり、善徳寺の門前町として発展します。

冒頭の地図でもわかる通り、城端は山間部と平野部の境目にある町です。山間部では養蚕がさかんにおこなわれていました。五箇山の合掌造りも、屋内に養蚕をするスペースが設けられていることはよく知られていますよね。門前町として賑わっていた城端には、山間部の地域でつくられた蚕の繭や生糸が集まってきました。そして、それらを原料とした絹織物の生産がさかんになっていったのです。17世紀末の記録によると、城端の総戸数689戸のうち375戸が絹織物関係の仕事に関わっていたそうです。

上の写真は、善徳寺から程近いところにある今町通りの風景です。石垣の上に建てられているのは、絹織物で財を成した豪商の土蔵です。「城端蔵回廊」と呼ばれるこの風景も城端を代表するもので、町中にはこのような風情のある建物が数多く残されています。この通りの先には古い歴史を感じる元銭湯の建物もあり、これも思わず立ち止まって見入ってしまうような素敵な建物でした。

今度は国道を渡って、町の東側にある坡場の坂を目指します。

この坂道は旧五箇山街道という道の一部で、通り沿いには多くの商家が店を構えていたそうです。合掌造り集落で知られる五箇山は、冬の間は大雪のため交通が閉ざされてしまいました。そこで、冬の間の生活資金を得るために城端の商人のもとを訪れて、生糸などの産物を納めていたのだそうです。

下の写真は醤油を商う家の建物で、奥のほうには醸造をするためのレンガ造りの建物も見られます。先ほどの蔵もそうでしたが、このような石垣のある建物が、この町の風情を醸し出しているような気がします。実際に見ていたわけはないのですが、なぜか小さなころに見ていた風景のように感じられ、何とも言えない郷愁を感じたのでした。

さて、散策をしながら目に留まったのは、店先などに貼られた「城端曳山祭」と書かれたポスターです。この祭りは毎年5月の4日と5日におこなわれており、ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。300年近い歴史のある祭りに興味を持った私は、城端曳山会館という資料館を訪ねてみることにしました。

入館料を払って中に入ると「まずは曳山祭の映像をご覧ください」と案内されたので、席に座ってそれを見ることにしました。だいぶ長く歩いた後だったので、座って映像を見るのは良い休憩にもなりました💦

今日の城端の町ではほとんど観光客の姿を見ることはなく、地元の人ともあまり出会うことはありませんでした。しかし、画面の中の町並みにはとてもたくさんの祭りを楽しむ人々が映っています。とても静かな町を散策していたので、この賑わいの様子はちょっと驚きでした。

映像を見終えた後は、曳山が提示されているスペースに行きました。大きなものだと6m以上ある曳山はとても立派なもので、これが町中を進む様子はなかなか迫力があるものだろうなぁ…と思います。また、このスペースは数分ごとに照明が暗くなり、夜の雰囲気も味わうことができます。照明が暗くなるとともに曳山の提灯に明かりがともり、その様子はなんとも美しいものでした。さらに、ここには今町通りの土蔵の内部の様子が見られるスペースもありました。地図を確認したところ、ちょうど曳山会館の裏手に先ほどの土蔵があったんですね。それほど大きな施設ではありませんが、なかなか見ごたえのある展示を楽しむことができました。

帰りの列車の時間までまだ時間があるので、もう少しだけ城端の町の散策を続けることにします。特に目的地もなくぶらぶらと歩いていて目にしたのが、下の写真の路地です。

曳山会館で見た映像の中に、曳山がこのような狭い路地をすり抜けていく様子が映っていました。写真の路地が曳山の通る道かどうかはわかりませんが、このような狭い路地を大きな曳山が進んでいくのは、なかなか興味深いものでした。路地の先に見える、雪を戴いた山の景色もいいですよね。なんてことのない風景なのかもしれませんが、なぜかとても印象に残りました。やっぱり私は祭りの賑やかさよりも、こういう静かな感じのほうが好みなのかもしれません。

列車の時間が迫ってきたので、少々急ぎ足で城端駅に向かいます。日中は1時間に1本のローカル線なので、乗り遅れると大変なロスタイムになってしまうのです。駅には発車の5分前に着いたのですが、ここでICカードが使えないということを思い出しました。窓口で行先を告げて、現金を出して切符を購入したのもずいぶん久しぶりです。昔はあたりまえにこうしていたのですが、その手順を忘れてしまうくらい便利な生活に慣らされているということに改めて気づかされたのです。

高岡駅まで約1時間。町歩きで少し疲れたのかもしれません。〝キハ〟のエンジン音とローカル線ならではの大きな揺れが心地よく、すっかり眠り込んでしまいました。そうそう、この古い車両はもうしばらくすると新型の車両になるらしいですよ。城端線で郷愁を感じて、城端の町でも郷愁を感じるという楽しみ方ができる日々はもう残り少ないのかもしれませんね。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。