~東京都墨田区

美談はすべて企み…かも編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

最近はあまり見かけなくなりましたが、昔は年末になると必ず〝忠臣蔵〟という時代劇をテレビで放映していたものです。この話の元になっているのが、江戸時代中期に起こった元禄赤穂事件とよばれるもので、江戸城内で吉良上野介に斬りかかったことで切腹させられた浅野内匠頭の仇をとるために、家臣である大石内蔵助以下47人の赤穂浪士が吉良を討ったというものです。悪役吉良、悲劇の人浅野、ヒーロー大石という、いかにも日本人が喜びそうな設定なのですが、昔から私はこの設定に大きな疑問を感じていました。今回は、その舞台となった吉良邸跡がある墨田区両国を散策してきました。

両国駅は通勤のためにほぼ毎日通過している駅ですが、利用したことはあまり多くないかもしれません。両国というと大相撲がおこなわれる国技館をイメージする人も多いでしょうが、私が真っ先に思い浮かべるのは、その隣にある江戸東京博物館です。現在は大規模改修工事の最中で利用することはできませんが、改修工事が終わったら、ぜひまた訪ねてみたいですね。

まず向かったのは、駅名の由来となった両国橋です(開業時の駅名は両国橋駅でした)。

この橋ができたのは1661年と言われています。江戸幕府は、江戸の防衛という理由から、隅田川に架かる橋は現在の千住大橋のみに制限してきました。ところが、1657年に起こった明暦の大火のときに、橋がなかったことで逃げられなかった10万人もの人々が亡くなってしまい、これをきっかけに両国橋ができたのだそうです。

両国橋という名は、当時は隅田川が武蔵国と下総国の境になっており、2つの国を結ぶ橋ということからこう呼ばれるようなりました。

では、国道を渡って吉良邸跡に向かいます。

下の写真のように、現在は住宅の隙間のわずかな土地ですが、当時は東西約132m、南北約62mという広い敷地を有していたそうです。最初の地図にあった、江戸東京博物館の建物と同じくらいの大きさでしょうか。

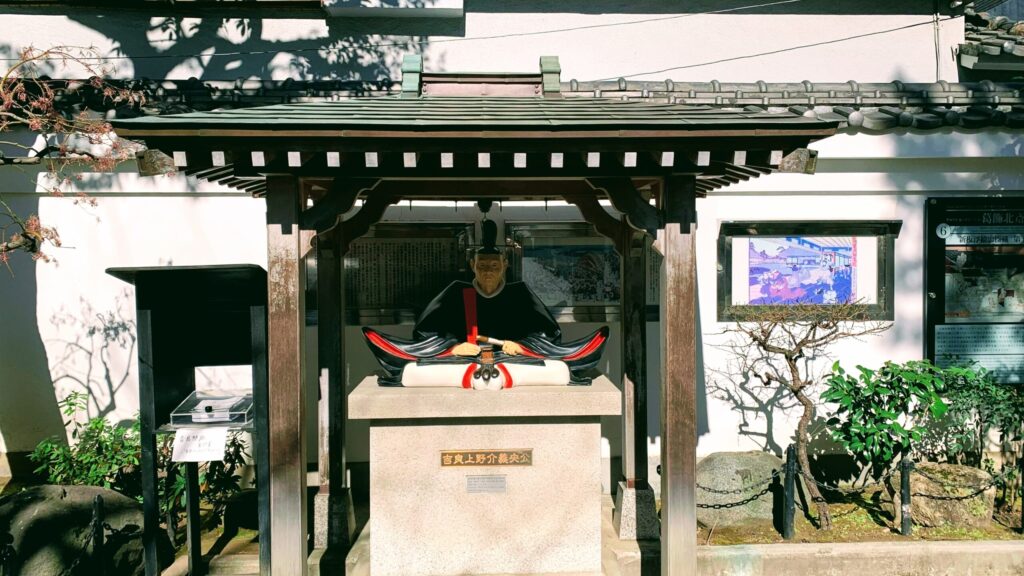

赤穂事件の一方の主役となった吉良上野介義央は、当時高家肝煎という立場にありました。高家というのは、江戸幕府の儀式や典礼を司った役職で、その中でも特に礼儀作法に精通している3名が高家肝煎となっていました。吉良家の祖先は足利氏につながり、室町幕府があったころは「足利家に跡継ぎがいないときには吉良家から」と言われたくらいの名門の家系です。

もう一方の主役となった浅野内匠頭長矩は、朝廷からの使者の接待役という役目を命じられていました。朝廷からの使者をもてなすというのは、いろいろとしきたりなどがあり面倒なものだったでしょう。高家肝煎である吉良は、接待役の浅野らを指導することになったのですが、そこに何らかのトラブルが生じたことが赤穂事件につながったらしいのです。

ちなみに、浅野家というのは豊臣秀吉の正室だった北政所につながる家で、内匠頭の浅野家はその分家という立場にありました。吉良家に比べると、由緒正しい家柄とは言えないようです。

忠臣蔵のストーリーだと、吉良が浅野に対して数々の嫌がらせをして、それに耐えかねた浅野が吉良を襲ったということになっています。

「?」ポイントの1つ目がこのストーリーです。

接待役の浅野が何らかの不始末を起こしたとしたら、指導役となっている吉良にも非があると判断されるでしょう。わざわざそんなことしますかね? どちらかというと、厳しく指導された浅野がそれに耐えられなかったということなのではないでしょうか。

現在の社会でもそういうのがありますね。必要な指導に対して「これはパワハラだ!」と過剰に反応することを〝ハラスメントハラスメント(ハラハラ)〟と言います。最近は、中学入試でもハラスメントに関する問題が出ているので聞いたことがある人もいるかもしれませんが、浅野の反応はこれではないかと思うのです。

万が一、吉良からのパワハラがあったとしても、江戸城内で刀を抜いた浅野の行動については弁解の余地がありません。そんなことをすれば領地没収という処分があるのはわかっているはずで、もしそうなったら大勢の家臣の人生を狂わせてしまうことになるわけです。組織のトップとしては、あまりに軽率かつ無責任な行動ではないでしょうか。

浅野だけが処罰されて、吉良には何の処分もないことが赤穂浪士討ち入りの理由となっていますが、これらのことから考えれば、幕府のその処分は公平なものだったということになります。

さて、吉良の屋敷はもともと現在の東京都中央区呉服橋付近にありました。しかしこの事件後、浅野家の家臣たちが吉良邸を襲うという噂が流れ、それが周囲の大名からのクレームとなったことで、この両国の地に移転させられたのだそうです。両国橋ができて間もないころですから、当時のこのあたりはまだまだ開発途上です。呉服橋にあった屋敷に比べれば人通りも少なかったことでしょう。吉良邸の移転が、赤穂浪士の襲撃を容易にしたことは間違いないはずです。なんだか、幕府があえて事件を起こしやすい状況を演出したようにも見えますね。

江戸幕府は朱子学という学問を重視していました。朱子学では、親と子、主人と家来などの上下関係を重視します。つまり、家来たちは命を懸けてでも主君に忠義を尽くさなければいけないということです。

吉良を襲った浅野家の家臣たちは切腹という処罰を受けます。つまり、命を懸けて主君であった浅野の仇をとったというわけです。朱子学の定義に当てはめれば、これほどの美談はないのです。なんの証拠もありませんが、なんとなく幕府の企みを感じます。

無事に(?)吉良を討ち果たした赤穂浪士は、吉良の首を掲げながら浅野の墓がある泉岳寺に向かいます。上の写真は、吉良邸跡にある〝みしるし洗いの井戸〟で、ここで吉良の首を洗ったのだとか…。井戸の真偽はともかくとして、これも「?」ポイントですね。

下の地図を見てください。

マップで検索してみたところ、吉良邸跡から泉岳寺まではおよそ10㎞、徒歩だと2時間以上の道のりになります。しかも、将軍のいる江戸城の目と鼻の先を通過することになります。赤穂浪士は、幕府の決定を不服として吉良を襲ったわけですから、普通に考えればこれは犯罪行為ですよね。なぜ幕府は彼らを逮捕しなかったのでしょう?

「ん? 待てよ。ひょっとして、吉良を処罰しなかったのも幕府の企みの1つだったのか…」

浅野が事件を起こしたのは偶然だったとしても、家臣たちに吉良に対する恨みを抱かせ、あえて吉良を襲いやすい状況にし、襲撃を主君のための仇討ちという美談にすり替えていったのだとしたら…。もしそうなら、命を失った人たちが気の毒としか言いようがないですね。

いや、この事件はすべて浅野内匠頭長矩という人物の浅はかさから起こったのですから、気の毒なのは吉良と赤穂浪士ですね。

赤穂浪士が葬られているところとして観光名所にもなっている泉岳寺ですが、ここに彼らの墓があることも「?」ポイントの1つです。泉岳寺は、江戸時代初期に焼失した後、徳川家光の命令によって5つの大名家によって再建されました。その1つが浅野家だったので、浅野内匠頭の墓がここにあるのは納得できます。しかし、赤穂浪士たちは家来に過ぎません。しかも、再建に関わった大名の中には、彼らがここに葬られることを嫌って泉岳寺と絶縁したものもあったそうです。そうまでして、ここに赤穂浪士の墓をつくったことも、やはり幕府の企みのような気がします。

泉岳寺近くには、江戸城の南の出入り口である高輪大木戸が設けられていました。ここで足止めを食らった旅人たちは、時間つぶしのために泉岳寺に参拝したのだそうです。そして、これが赤穂浪士のことが多くの人々に知られるきっかけになったともいわれています。もちろん、高輪大木戸を設置したのは幕府です。いったいどこまで江戸幕府の企みは広がっているのでしょう…。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。