~東京都品川区

賑わう〝谷〟の商店街編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

幼いころの記憶を辿ってみると、何度か訪れた場所をいくつか挙げることができます。そのなかの1つに品川区内の親類の家があるのですが、その最寄り駅はJR山手線の大崎駅でした。

下の写真は現在の大崎駅西口から撮ったものですが、背後にはたくさんのビルが林立していることがわかります。大崎駅付近は副都心としての開発がおこなわれ、この日も駅構内や周辺にはたくさんの人々が行き交っていました。現在は山手線の他に埼京線、湘南新宿ライン、りんかい線も利用できて便利な大崎駅ですが、当時の大崎駅は山手線だけしか乗り入れておらず、利用客数もそれほど多くありませんでした。私がこの駅を利用していたのは1980年代だと思うのですが、その頃の駅の利用者は30000人にも満たないものでした。今昔マップで当時の様子を確かめてみると、大崎駅の周辺にはたくさんの工場が見られます。おそらくこの駅の利用者の多くは、これらの工場で働く人たちだったのでしょうね。現在の大崎駅の利用者はJRだけでも13万人以上となっており、山手線の駅の中では最も利用客数を伸ばした駅なのだそうです。

現在は多くの利用客がある大崎駅ですが、子どものころに見たかつての大崎駅は「人が少ないなぁ」「まわりに何もないなぁ」という印象だったので、この変貌ぶりには正直びっくりです。

さて、親類の家は、たしか大崎駅西口から坂を上って行ったという記憶があります。また、親類の家から大崎駅とは反対のほうに進んでいくと坂を下って行く道になっていて、そこには賑やかな商店街があったという記憶もあります。今回は、それを確認してみようと思い、大崎駅に降り立ったのです。

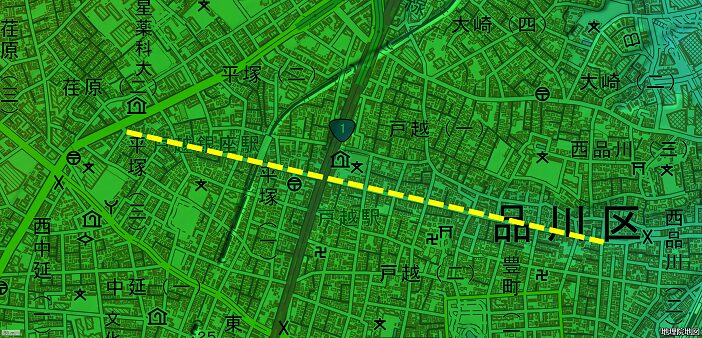

まずは、いつもの通り大崎駅付近の様子を地図で確かめてみましょう。

地図の色を見てください。大崎駅のあたりに比べて、西側のところの緑色が濃くなっていることがわかりますよね。これは標高が高くなっているということですから、坂を上って行ったという記憶は間違っていなかったということになります。

駅を出て大きなビルとマンションの間を進んでいくと、その先には上り坂があり、道も狭くなっていました。昔通った道も、こんな感じの狭い上り坂だったような気がします。当時の場所を訪ねてみようと思ったのですが、かなり昔のことなので記憶が薄れており、正確な場所を特定することはできませんでした。たぶん町並みもかなり変わっているのでしょうね。おそらく、親類の家があったのは地図中に〇で囲んだあたりだと思います。

次に、もう1つの記憶の中にある商店街を訪ねてみようと、先に進んでいきました。5分ほど歩いたでしょうか。先のほうに下り坂が見えてきました。そして、その坂を下ったところにあったのが、多くの買い物客で賑わうことで知られる戸越銀座商店街だったのです。記憶の中にあった賑やかな商店街はここだったんですね。この商店街はテレビで紹介されることも多いので、もちろん知っていましたが、映像を見ても昔の記憶と結びつくことはなく、これまで行ったことがない場所だと思っていました。

せっかくなので、商店街を歩いてみることにします。

平日の午後だというのに、商店街は多くの買い物客で賑わっており、そのなかにはインバウンドの姿も見られました。「なんで外国人が観光地でもないこんなところに来るんだろう?」と思ったのですが、考えてみると、狭い道の両側に店が建ち並ぶ様子は日本らしい風景なのかもしれませんね。

しばらく進んでいくと、左側に戸越銀座温泉という看板のある建物がありました。商店街にある温泉というのに違和感を覚えつつその先に目を向けると、道が上り坂になっていることに気がついたのです。先ほどは大崎駅の方向から坂を下って商店街に着き、その反対側も上り坂になっているということは、この商店街は谷筋にあるということになりますね。

では、地図を使って戸越銀座商店街の地形を見てみることにしましょう。

上の地図の黄色い点線をつけたところが戸越銀座商店街です。東側のほうをよく見ると、たしかに谷状の地形になっているのがわかるのですが、これではちょっと見づらいですよね。では、もう少しはっきりと地形がわかるように、2mおきに色を変えた地図にしてみましょう。地理院地図は、このような加工もできて便利なんですよね。

今度ははっきりとわかりますね。

地図中の青い部分が標高の低いところなのですが、赤い点線で示した戸越銀座商店街が谷に沿ってつくられていることがよくわかります。このような地形のことを〝谷戸〟といい、台地だったところが水の流れなどによって浸食されてできたものです。

戸越という地名の由来を調べてみたところ2つの説があるようです。

1つめは「江戸を越えたところ」というのが由来となっているというものです。19世紀初めごろに江戸幕府が江戸の範囲を示した〝朱引き〟を確認すると、戸越銀座のあたりはその範囲のすぐ外側になっているようです。そう考えれば納得はできるのですが、その由来であれば他にも戸越という地名が使われている可能性がありますよね。

もう1つが「谷戸を越えるところ」というのが由来になっているというものです。地図を見ると、商店街の中央あたりを国道1号線が横切っています。この道は昔の東海道とは異なりますが、江戸から神奈川県方面へ向かう旅人がこの谷を越えていた可能性はありますよね。この地形を目の当たりにしたこともあると思いますが、個人的にはこちらの説のほうがしっくりきます。

前述した通り、谷戸という地形は水の流れによってできたものです。…ということは、商店街が伸びているこの場所は、水のたまりやすい場所ということではないでしょうか。現在は排水設備が整備されているので問題にはならないでしょうが、昔はかなり水はけの悪い土地だったはずです。大雨のときに道に水があふれるなんてこともしばしばあったことでしょう。なぜそんなところに商店街ができたのか、これも「?」ですよね。

その「?」は、戸越銀座駅横の踏切から少し進んだところの交差点脇にあった「戸越銀座由来記念碑」に書いてありました。

ここに多くの商店が集まることになったきっかけは、1923年に発生した関東大震災だそうです。震災によって壊滅的な被害を受けた東京や横浜の商人たちが、大崎駅周辺の工場群に注目してこの地に移り住んできたのだそうです。前述した親類の家があったところは、大崎の工場に勤める人たちが多く住んでいたのかもしれないですね。そして、その人たちがこの商店街を利用したのかもしれませんね。1927年には、東急池上線の戸越銀座駅が開業し、これも商店街発展の一因になったようです。

ところで、「〇〇銀座」という名は、全国の商店街でもよく見られる名称です。その多くは、東京を代表する繁華街の1つである銀座とは何のゆかりもありません。しかし、戸越銀座商店街は、それらの「〇〇銀座」とは一線を画す存在なのだそうで、その理由も関東大震災にあります。

関東大震災によって、文明開化以来の銀座のレンガ造りは大きな被害を受けます。大量のレンガが瓦礫となり、その処分に頭を悩ませていました。その話を聞いた戸越銀座の人々は、このレンガを商店街の道に敷き詰めることを考えたのです。もともと水はけの悪いこの土地は、雨の日にはとても歩きにくい道になってしまいます。そこにレンガを敷き詰めて舗装すれば、雨の日でも快適に買い物ができるということですね。商店街の人々は、レンガを手に入れるため、銀座までリヤカーを引いていったのだそうです。

そして、レンガをもらった縁と、繁華街銀座のように賑わう場所にしたいという願いを込めて、戸越銀座という名が付けられました。戸越銀座のホームページには、「戸越銀座は全国に300以上あるといわれている〝○○銀座〟の元祖と言われていますが、本家銀座との縁によって生まれた由緒正しい〝あやかり銀座〟なのです。」と書いてあります。

由緒正しいかどうかについてはいろいろと思うところはありますが、その願いの通り、戸越銀座商店街はとても賑わう有名な商店街となったのです。

以前のブログ(和歌山県和歌山市 御三家の城と2つの駅編)で、和歌山市の商店街がシャッター通りになっていることや、全国の地方都市の賑わいがなくなってきていることを書きました。和歌山の商店街を見たときには、何とも言えない寂しい気分になったものです。首都東京にある有名な商店街ということでここは特別なのかもしれませんが、やはり賑わう商店街はいいものですね。この賑わいが、少しでも地方に波及してくれればいいんですけど…。

いつもは人混みの嫌いな私ですが、あちらこちらの店に目をやりながら、商店街散策を楽しんだのでした。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。