~千葉県市川市

ここも通過していました編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

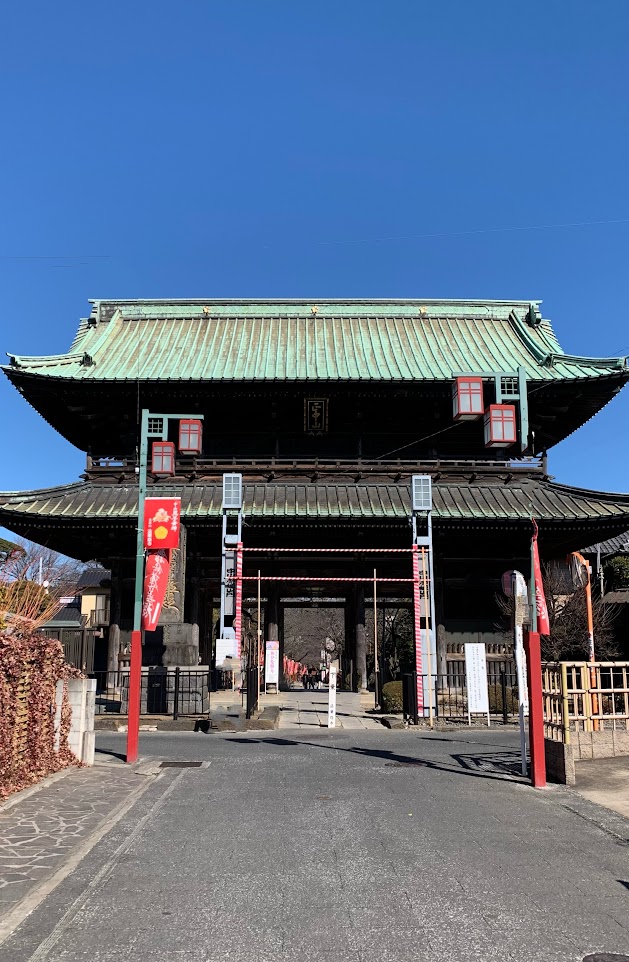

前回のブログの結びに書いたように身近なところの魅力に気づいた私は、それまでよりも日々の通勤電車の中から外を眺めることが多くなりました。そんなある日、下総中山駅を通過するあたりの北側の車窓に立派な青銅色の屋根があることに気づいたのです。

船橋駅を出発した総武快速線が次に停車するのは市川駅です。その間には西船橋駅、下総中山駅、本八幡駅の3つがあります。西船橋駅はJR武蔵野線・京葉線や地下鉄東西線などへの乗り換えのためによく利用しています。また、本八幡駅は都営新宿線への乗り換えで何度か利用したことがあります。ところが、真ん中にある下総中山駅にはこれまであまり降りた記憶がありません。ここに法華経寺という寺院があるので、おそらく見えたのはこの寺院のものだろうということは予想できたのですが、これまで訪ねてみたことはありません。そこで、見た風景を確かめるために下総中山駅から法華経寺を目指してみることにしました。

下総中山駅の北口から伸びる道は、駅前通りらしからぬ狭い道です。国道14号を横断すると法華経寺と書いた大きな看板があり、町並みの感じも参道らしくなってきました。ただ、狭い道であることは変わりなく、時折至近距離を車が掠めていきます。京成中山駅を左に見て踏切を渡ると門が見えてきて、両側には飲食店も建ち並ぶようになります。道はまた少し狭くなりますが、やはり車がすぐ近くを通過します。周囲の地図を見ても、自動車が通るようなまっすぐで広い道はないようなのでしかたがないのかもしれませんが、歩行者にとって快適な道ではないですね。

駅から10分弱歩いて着いたのが、下の写真の三門です。屋根の色から察するに、電車内から見えていたのはこの建物でしょう。

京成中山駅横の踏切を渡った先から三門までは上り坂、その先はまた下り坂になっているので、ここだけが少し標高が高いのでしょうね。電車内から見えたのは、地形上の理由だったことがわかりました。ちなみに、車はこの門の手前まで入ってきます。

法華経寺は、その名からもわかるように日蓮宗の寺院です。日蓮は「真言亡国、禅天魔、念仏無間、律国賊」という言葉で他の宗派を強く非難したため、迫害を受けていました。その日蓮をこの地の有力者が保護したことが、法華経寺のルーツとなったのだそうです。

三門を入ってしばらく続く道の両側にはいくつかの寺院が建ち並んでいます。参道の先にある五重塔や祖師堂などの建築物はどれも立派な姿をしています。もちろん、ここに寺院があることは知っていましたが、実際に訪ねてみると想像よりも遥かに立派な寺院でした。

上の写真は、祖師堂から少し奥に入ったところにある大荒行堂です。

法華経寺というと、毎年11月1日から翌年2月10日の100日間おこなわれる荒行が有名です。1年間で最も寒いこの時期に、薄い衣だけしか着られず、食事は朝夕2回の粥のみ、早朝2時に起床して、朝3時から午後11時まで1日7回、冷水で身を清めるのだそうです。想像しただけで恐ろしい気分になってしまう私は、おそらく1日も持たずに逃げ帰ってしまうでしょうね(笑)

訪ねた日にはまだ荒行がおこなわれていた期間なので、おそらくこの奥では多くの僧が厳しい修行に励んでいるのだと思います。心の中で「お疲れ様です」と合掌して、法華経寺を後にしました。

前回のブログで、市川市行徳を寺院の多い町として紹介しました。おそらくそれもこの法華経寺の影響があったのではないかと思います。行徳や妙典の東を流れる江戸川は、近代になって掘削された人工水路です。つまり、この川が建設される以前は、法華経寺と行徳界隈は陸続きだったわけです。これだけ大きな寺院があったわけですから、その影響はあったと考えるのが自然でしょう。

さて、せっかくなのでもう少し散策をしてみようと地図を見たところ、本八幡駅・京成八幡駅の近くに「八幡宮」と書かれている場所があるのを見つけました。これは何か関係あるにちがいないと思い、もう少し歩いてみることにしたのです。

三門まで戻って右に折れ、住宅街の中の細い道を進んでいきます。緩やかな坂を下ってしばらく歩くと、京成線の線路が見えてきました。そして、線路沿いの道を歩き始めてすぐに、一瞬目を疑うような光景と出会ったのです。

上の写真を見てください。遮断機もない踏切の先には民家の入り口らしきものが見えます。

「もしかしてこれって個人宅用の踏切??」 鎌倉をのんびりと走る江ノ電にはこのような踏切があることは知っていました。でも、ここを通っているのは大手私鉄の京成本線のもので、ローカル感のある江ノ電と違って電車の本数も多いし、それなりにスピードも出ています。すぐ隣に普通の踏切があるので、それが注意喚起になって難なく渡れるのかもしれませんが、日常的に使うとしたらちょっと恐いなと思いました。

さて、30分弱歩いて辿り着いたのは葛飾八幡宮という神社でした。やはり、八幡の地名はこの神社が由来となっているようです。葛飾という地名は、千葉県から東京都東部、埼玉県や茨城県までの広い範囲を含む地名です。東京都には葛飾区がありますし、京成線の京成西船駅もかつては葛飾駅という駅名でした。今はなくなってしまいましたが、千葉県には東葛飾郡、茨城県には西葛飾郡、埼玉県には北葛飾郡と中葛飾郡がありました。東京都江戸川区にある葛西も、葛飾が由来となっている地名です。

この神社が創建されたのは9世紀末ですから平安時代のこと。かなり由緒ある神社なのですね。

下の写真は、葛飾八幡宮の神門です。写真ではわからないと思いますが、注連縄の後ろに掲げられている「八幡宮」の文字は、鎌倉の鶴岡八幡宮と同じように「八」の字が鳩のデザインになっていました。

鶴岡八幡宮というと源頼朝ですが、実はこの葛飾八幡宮にも頼朝に関するものがありました。

参拝を終えて戻ろうとしたところ、神門の左の方に鐘楼があることに気づきました。鐘楼というと、普通は寺院にあるものなので、なんで神社なのに??…と不思議に思って近づいてみたところ、その隣にある石とそこに置かれた案内板が目に入ってきたのです。

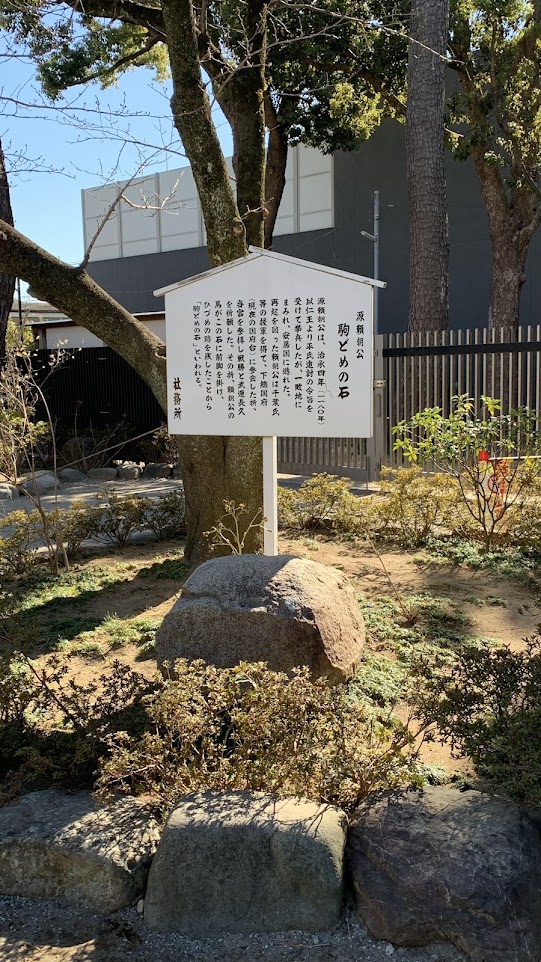

それが下の写真の「源頼朝公駒どめの石」です。

1180年、石橋山の戦いで大敗した頼朝は、海を渡って現在の千葉県に辿り着きます。その頼朝に力を貸したのが、この地域を治めていた千葉常胤でした。頼朝は戦勝祈願のためにこの葛飾八幡宮を訪れます。そのときに頼朝が乗っていた馬がこの石に前足をかけて蹄の跡を残したのだそうです。

この神社には頼朝の他にも、平将門、太田道灌、徳川家康などの名立たる歴史上の人物も関わっているそうです。八幡宮というのは武運の神ですから、武士の信仰を集めているのも当然と言えば当然なのでしょうね。

境内には千本公孫樹と名付けられた立派な御神木もあり、秋になるとライトアップもされるようです。これまでほとんど気に留めていなかった葛飾八幡宮も、想像していたよりも遥かに歴史のある立派な神社だったということがわかりました。

さて、本八幡駅に向かって帰路につこうと国道14号まで来たところ、右の方に歩道橋とその先にある竹藪のようなものが目につきました。交通量も多い国道沿いに竹藪があるというのはなんだか不自然に思え、歩道橋を渡って近くに行ってみることにしました。そこにあったのが、下の写真の神社と竹林です。すぐ目の前には国道が通り、国道を渡った先には市川市役所があることから、数多く車や人が行き交っています。そんなところにある風景とは思えませんよね。

ここは〝八幡の藪知らず〟と呼ばれていて、なんでも「足を踏み入れると二度と出てこられなくなる」のだそうです。広さは18m四方程度なので、出てこられなくなることはないでしょうけど、現在でも藪の周りは柵で囲まれていて、人が入れないようになっていました。

なぜこの地が禁足の地になったということについては、日本武尊の祟りとか、平将門の祟りとか諸説あるようです。江戸時代には、水戸黄門の名で知られる徳川光圀が「そんなバカな話があるわけない」と言って、この藪に入って行ったところ、白髪の老人が現れて怒られたという伝説もあるそうです。

でも、たいていの場合こういう話っていうのは誰かが作り上げたものですよね。この土地を所有していた人物が、近隣の住人が勝手に立ち入るのに腹を立て、あることないこと並べて伝説を作ったとか、そんなことではないでしょうか。あくまでも個人の感想ですけど(笑)

いずれにしてもこの地は、今でも地元の人々が畏敬の念を込めて通り過ぎる場所となっているのだそうです。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。