~東京都大田区・品川区

同じ遺跡が2つある(!?)編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

リンスタのカリキュラムでは、小5の後期から歴史の学習がスタートします。その1回目の授業では、旧石器時代、縄文時代、弥生時代の3つの時代について学んでいくのですが、テキストにはそれぞれの時代についていくつかの遺跡の名が紹介されています。

旧石器時代では、日本に旧石器時代があったことが明らかになった岩宿遺跡(群馬県)と、ナウマンゾウの化石が発見された野尻湖遺跡(長野県)の2つが載っています。岩宿遺跡については、以前のブログ(群馬県桐生市 分割された〝関東の西陣〟編)でも取り上げています。

また、弥生時代では、水田耕作の跡が発見された登呂遺跡(静岡県)と、環濠集落の跡が発見された吉野ケ里遺跡(佐賀県)の2つが紹介されています。吉野ケ里遺跡は1度訪れてみたいと思っているのですが、なかなかその機会がありません。登呂遺跡はかなり前に行ったことがあるのですが、できるだけ近いうちに再訪問したいと考えています。

そして、縄文時代で紹介されているのが、この時代最大級の遺跡としてもよく知られている三内丸山遺跡(青森県)と、今回のテーマになっている大森貝塚(東京都)です。場所からすれば、最も訪問しやすいのが大森貝塚なのですが、なぜかこれまで行ったことがなかったのです。

そこで、今回は大森貝塚を訪ねてみようと思い立ち、いつものように地図を見てみたところ、不思議なことに気がついたのです。下の地図でもわかる通り、なんと大森貝塚が2つあるではないですか!

なぜ同じ遺跡が2つもあるんでしょうか。これは「?」ですね。

貝塚というのは、縄文時代の人々が捨てた貝殻などが積もってできたものです。ですから、貝塚のある場所というのは当時の海岸沿いの場所であると考えることができます。現在の大森駅附近は海から遠く離れた場所ですが、東京湾は大規模な埋め立てがおこなわれましたから、昔の海岸線はもっと近いところにあったと思います。しかし、気になるのは大森駅の西側にある大森海岸駅です。調べてみたところ、大森海岸駅のすぐ横を通る国道15号線のあたりに海岸線があったため、この駅名が付けられたのだそうです。…ということは「大森貝塚は海岸から遠いのでは?」と思ってしまいますよね。

その「?」を解くために、上の地図を標高がわかるものにしてみましょう。地図からは、2つの大森貝塚がある場所は、どちらも台地の端だということがわかります。

縄文時代は現在よりも気温が高く、海面の高さも高くなっていました。…ということは、海岸線も現在より内陸に入りこんでいるわけで、今は台地の端にある2つの大森貝塚は、どちらも海沿いにあったということが想像できるのです。おそらく、縄文時代の大森貝塚は目の前に海があり、そこで採った貝の貝殻をはずして、ここに捨てていたのでしょう。

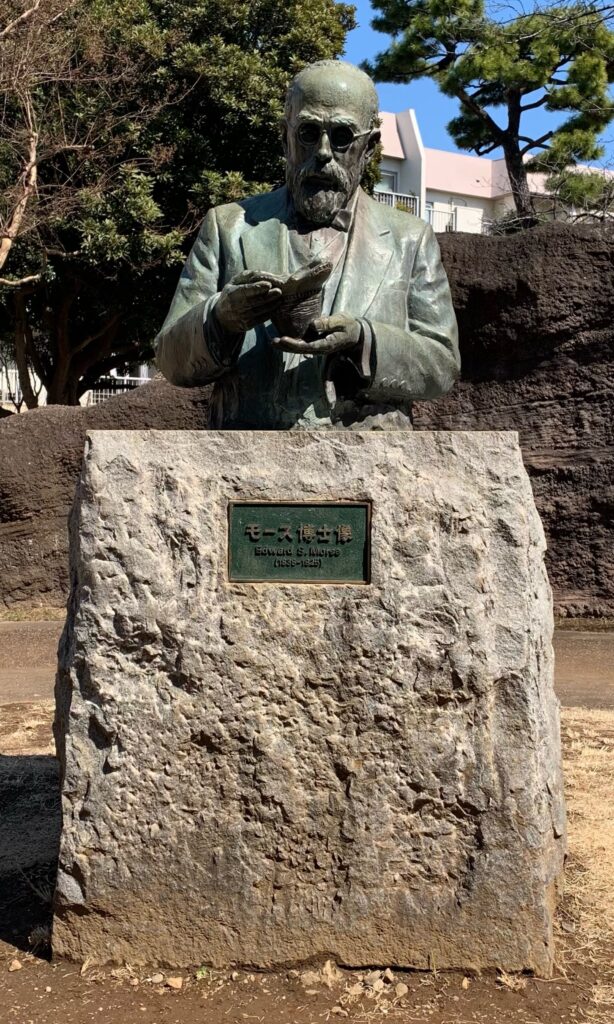

大森貝塚は、1877年にアメリカ人動物学者のエドワード・モースによって発見されました。横浜から新橋へ向かう汽車に乗っていたモースは、大森駅を過ぎたところで貝殻の積もった地層を見つけました。その後、発掘調査をおこなったところ、数多くの土器や動物の骨などが発見されたのです。この発見は、日本の考古学が発展するきっかけとなったため、JR大森駅のホームには、下の写真の「日本考古学発祥の地」の碑が建てられています。

ところで、大森駅のある東京都大田区は、大森の「大」と、隣駅である蒲田の「田」を合わせてつけられた地名です。ですから、大森貝塚も当然大田区にあるものだと思っていたのですが、2つの大森貝塚の間には品川区と大田区の区境があり、北にある大森貝塚は品川区、南にある大森貝塚は大田区に位置しています。

まずは、大森駅から近い南側の大森貝塚に向かうことにしました。

北口改札を出て左手に進むと階段があり、ここを上がって行ったところが駅の出口になります。電車のホームから改札までも階段を上っていますので、結構な高低差がありますね。

駅の出口から右に進んで、ほんの1分ほどで「大森貝塚入口」と書かれた案内がありました。矢印のほうに進み、ビルとビルのわずかなすき間のようなところにある階段を下りていきます。「本当にここでいいのかなぁ?」と不安に思いながら進んでいき、その先に建てられていたのが下の写真の石碑です。

石碑に刻まれている文字をよく見てください。大森貝塚ではなく「大森貝墟」と書かれています。貝墟と貝塚は同じ意味の言葉だそうで、日本でも昔は貝塚ではなく貝墟とよばれていたこともあったそうです。

ところでこの写真ですが、かなり斜めから撮っていますよね。正面から石碑全体を入れて撮るために後ろに下がろうとしても、すぐ目の前に京浜東北線の線路があるのです。モースが大森貝塚を見つけたのは汽車の中からですから、この場所ならそれも可能でしょうね。

石碑自体は立派なものでしたが、これ以外には見るべきものもなく、教科書に載っているほど有名な遺跡がある場所としては些か寂しい感じもしました。

再び階段を上って入口のところに戻り、今度は北側の大森貝塚を目指します。

緩やかな坂を下りながらしばらく進んでいくと、「品川区」と書かれた標識が見えてきました。標識の先に間もなく見えてきたのが「品川区立大森貝塚遺跡庭園」と書かれた看板です。大森は大田区の由来にもなった地名ですから、大森貝塚が品川区にあるというのは不自然な気もしますね。しかし、こちらの大森貝塚は、石碑だけしかなかった大田区のものは違い、エドワード=モースの胸像や貝塚の地層の標本などもありました。また、すぐ近くにある線路の下の地下道には大森貝塚の復元模型もありました。大森の地名がある大田区よりも、品川区のほうが遺跡の整備に熱心なようですね。

貝塚がある場所は公園としても整備されており、人々の憩いの場にもなっているようです。この日は遠足の幼稚園児たちがお弁当を広げている様子も見られました。公園内を先に進んでいくと下に向かっていく道があり、それを下り切ったところにあったのが下の写真の石碑です。

こちらの石碑は「大森貝塚」と刻まれており、先ほどの「大森貝墟」の碑と同じように、とても立派なものでした。そして、こちらの碑の目の前にも京浜東北線の線路があり、モースが汽車の中から貝塚を見つけた場所としては好都合です。

2つの大森貝塚を実際に訪ねてみましたが、石碑だけの大田区と、遺跡として整えられている品川区とを比べて、どちらが本物っぽいかと言われればやはりそれは品川区のほうでしょう。念のため確認したところ、その後の様々な調査の結果、モースが発掘をした場所は、品川区のほうだということがわかったそうです。そうすると、大田区のほうに石碑があるのが不思議な気もしますが、実はどちらの大森貝塚も国の史跡に指定されているそうです。貝塚の名になっている大森の名に配慮したということなのかもしれないですね。

では、なぜ同じ遺跡が2つ存在することになってしまったのでしょうか?

実は、大森貝塚を発見したとされるエドワード=モースは、発掘をした正確な場所を記録として残さなかったのです。貝塚を発見したということから、モースは考古学者だと思われがちなのですが、実際は生物学者であって、遺跡というよりもそこに積もっていた貝のほうに興味があったようなのです。遺跡であればその場所は重要になりますが、そこから発見される貝の研究であれば、正確な場所はあまり重要ではないのかもしれないですね。どちらの大森貝塚も大森駅から徒歩で行かれる範囲にありますので、おそらくモースも大森駅からここに来て発掘をおこなったのでしょう。そんな経緯もあって、遺跡の場所を大森だと思い込んでいたのだと思います。

さらに調べていくとこんなこともわかりました。

大森貝塚の発掘には、もう1人の人物が関わっていたのです。その人物の名をハインリヒ・フォン・シーボルトといいます。幕末の長崎に鳴滝塾という蘭学塾を開いたことで知られるフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの次男にあたる人物です。シーボルトは通訳として日本に来ていたのですが、考古学にも詳しかったのだそうです。

シーボルトの発掘のことを知ったモースは、ちょっと焦ったのかもしれません。このままでは大森貝塚発掘の功績はシーボルトのものになってしまう…と。考古学については、シーボルトのほうが専門家ですからね。

そこでモースは、大急ぎで発掘のレポートを書き上げたのではないでしょうか。書き上げることが優先ですから、細かなことのチェックは二の次になったのでしょう。肝心の発掘場所の地名についてもよく確認しないまま、大森駅の近くだから大森貝塚としたのだと思います。その後シーボルトは、通訳としての仕事が多忙になってしまったため、それ以上の発掘にあまり関わることができず、大森貝塚発見の功績はモースのものとなったというわけです。

北側の大森貝塚がある場所は品川区大井という地名になっていますので、もしモースが正確な地名を確認していたら、大森貝塚ではなく大井貝塚になっていたかもしれないですね。

さて、今回の目的地は大森駅からの距離も近く、まだほとんど歩いていません。そこで、少し離れた西大井駅まで向かい、そこから横須賀線に乗って帰宅しようと考えました。せっかくだから地図アプリに頼らずに歩いて見ようと思い、おおよその位置だけを確認して歩き始めたのです。

ところが、住宅街の道というのは意外にわかりにくいもので、西大井駅がある位置よりも少し南の地点で横須賀線の線路を越える場所に辿り着いてしまいました。この先のどこかで北に向かえば駅に行かれるはずなのですが、せっかくだからともう少しだけそのまま進んでいくことにしました。

しばらく歩いたところで左側に学校があり、入り口には品川区立伊藤小学校の文字が…。「なんだか人の名前みたいな学校名だなぁ」と思ったのですが、なんと本当に人名がもとになった小学校だったのです。入り口の横に案内板があり、この小学校の名は、日本で最初の内閣総理大臣となった伊藤博文から付けられたのだそうです。調べてみたところ、西大井駅の近くに伊藤博文の墓所があり、それが校名の由来でした。大日本帝国憲法の制定に功績のあった伊藤に対し、明治天皇は御所内にあった建物とその移築費を恩賞として与えました。そして、伊藤はこの建物を移築し別邸としたのですが、それがこの地にあったのです。その場所は西大井駅の東800mほどのところなのですが、今はそれを示す案内板があるだけです。

伊藤の別邸は、先ほどの大森貝塚と同じ台地の上にあります。明治時代のことですから、東京湾の埋め立ても進んでおらず、高い建物もほとんどなかったでしょう。もしかすると、伊藤の別邸からは東京湾の景色が眺められたかもしれません。残念ながら、多くの建物が建ち並ぶ今の様子からは、晩年の伊藤が見た風景を想像するのは難しいですけどね。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。