マツの雄花と雌花

中学受験の理科ではさまざまな植物を学習します。

小学4年生がスタートした段階ではモンシロチョウのからだのつくりや成長の仕方とあわせて、モンシロチョウが産卵するアブラナ科の植物について学習します。

小学4年生のときには各季節ごとにどのような植物が花をつけ、冬の間はどのような状態かなどを学びます。

小学5年生になると、植物を科ごとに分類して特徴ごとにまとめていきます。小学4年生のときは花のイメージがわきやすい植物が中心でしたが、そこに花がわかりにくい植物も加わっていきます。

さて、花がわかりにくい植物といえば、マツがあげられます。

マツは針のようにとがった葉が特徴的で、正月かざりとしてもおなじみです。

ところで、マツの花とはどのようなものでしょうか。

ある程度学習を積んだ受験生は知識としては持っていそうです。ただ、日常見かけるマツで、実際にマツの花を見たという生徒はあまりいません。大人でも、マツの花ときいて、ぴんとこないのではないかと思います。

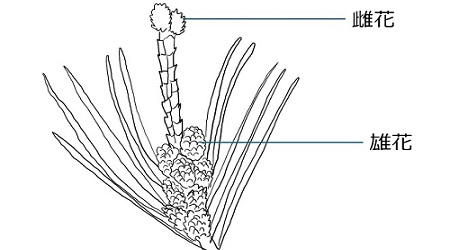

教材に出てくるマツの花はこのようなかんじです。

枝の先端に雌花(めばな)を、根本のほうに雄花(おばな)をつけています。入試問題でもこのような図がでてくることはあるのですが、実際これがいつどのように見られるかまでわかっている受験生はなかなかいないでしょう。

4月に見られたマツはこのようなかんじでした。

マツの枝の先端からやや下のほうに黄色くとがったようなつぶつぶがたくさん見られます。

先ほどの図を見比べたら何であるかがわかります。これがマツの雄花(おばな)です。

4月後半から5月にかけて、マツの雄花は茶色っぽい色になっています。

イラストだとまつぼっくりのようなかたいものをイメージしそうですが、写真だとかたそうには見えません。ふわふわしたようなかんじです。雄花の中にはたくさんの花粉が作られています。

これが花?となるかもしれません。どの植物でも花であることがわかる最大の特徴である「花びら」がありません。花びらは昆虫に見つけてもらうためのもの、マツは昆虫を必要としていない植物なので、花びらをつけません。昆虫に来てもらう目的は花粉を運んでもらうというものです。マツの花粉は昆虫の体について運ばれるのではなく、風にのって運ばれる「風媒花」の1つです。風媒花は他にもスギやトウモロコシなど、いずれも花びらをつけない植物です。

ここまでマツの雄花を紹介しましたが、雌花は?となりますよね。

こちらがマツの雌花です。

どこにあるかわかりますでしょうか。枝の先端に濃いピンク色をしたような部分がマツの雌花です。雄花よりもひとまわり小さいかんじで、さらにわかりにくそうです。

イラストではマツの雄花と雌花が同時にかかれていることが一般的なのですが、実際イラストどおりな光景はあまり見ることがありません。

マツの雄花と雌花はできる時期がずれていて、雄花が咲き終わるころに雌花がでてきます。

雄花と雌花が両方ある光景にもなんとかめぐりあえました。雌花をつけているマツは、雄花は終盤とあって茶色が濃くなり花そのものも少なくなっています。

春はいろいろな植物が花びらをつけたきれいな花を咲かせていますが、マツにも目をむけてみましょう。